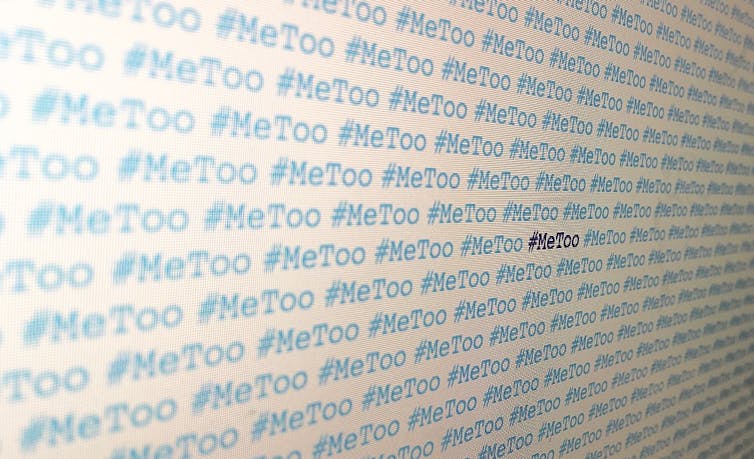

Avec #MeToo, relancé en octobre 2017 il y a tout juste cinq ans, les femmes sont véritablement entrées dans la 4e vague du féminisme, l’ère du féminisme connecté. Et comme beaucoup de mouvements sociaux associés au numérique, elle est disruptive et globale : le hashtag lui permet de surfer sur Internet, le « Me » renvoie à l’activité de l’égoportrait collectif, au-delà du selfie narcissique, et le « Too » à l’influence réciproque sur les réseaux. Sa maturité actuelle est liée à la maturité des médias sociaux nés en 2005 qui viennent appuyer cette cybermilitance.

Cette 4e vague a été critiquée comme étant trop dépendante d’Internet, mais chaque vague antérieure a été accompagnée par un nouveau média, qui a élargi le cadre des publics subalternes concernés. L’« alliance » toute relative, voire la co-dépendance, entre le mouvement féministe et les médias renaît régulièrement aux États-Unis, qui sont un laboratoire d’innovation médiatique et techno-discursive depuis le XIXe siècle, quand le féminisme se fait collectif, après les écrits féconds de quelques pionnières. Avec Internet et les réseaux sociaux, il se fait connecté et rencontre de plus en plus les autres féminismes de par le monde.

Vagues féministes et médias

La métaphore de « la vague » émerge en 1920 , selon Elizabeth Sarah dans son ouvrage Reassessments of “First Wave” Feminism, avant de se propager en Europe et dans le reste du monde dans les années 1970. Pour critiquable qu’elle soit, elle n’en visualise pas moins la déferlante régulière de lames de fond qui marque les étapes de libération de la femme tout autant que les difficultés du féminisme à s’installer durablement dans la société. Elle évoque aussi de longues périodes de reflux qui, avec les médias audiovisuels et numériques, sont de plus en plus courtes.

Ainsi, chaque vague s’appuie sur la maturité d’un nouveau média et aboutit à une avancée dans la sphère publique ou politique, qui fait émerger de nouveaux types de femmes :

La première vague, de 1848 (Elisabeth Cady Stanton et la « Déclaration de Sentiments » à Seneca Falls) à 1920 (XIXe amendement de la constitution américaine, « Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera pas refusé ou limité par les États-Unis ou par un État quelconque en raison du sexe »), revendique le droit de vote et l’égalité juridique.

Elle glisse sur les rouleaux de la presse indépendante progressiste et du développement des magazines pour femmes, tout en jouant de la pénétration des écrans de cinéma dans l’espace public. Elle reste majoritairement essentialiste, avec une vision féminine de la femme. Elle donne naissance au type de la « flapper », la garçonne émancipée.

La deuxième vague, de 1968 (Martha Weinman Lear, « The Second Feminist Wave » dans NY Times Magazine) à 1972 (passage du Title IX du Civil Rights Act de 1964), demande le droit des femmes à disposer de leurs droits sociaux et de leur corps. Elle déferle avec l’appui de la télévision pénétrant dans tous les foyers, avec le déploiement des soap operas de l’après-midi. Elle est majoritairement différentialiste, avec une quête de l’autonomie et de l’égalité dans le système. Elle donne naissance au type de la « working woman », la femme active à la carrière professionnelle.

La troisième vague, de 1991 (Rebecca Walker dans Ms magazine, « I Am the Third Wave » en faveur d’Anita Hill) à 2005 (Condoleezza Rice, première Secrétaire d’État afro-américaine), exprime le droit au désir féminin et à la diversité. Elle se diffuse sur le câble et le satellite qui atteignent des zones reculées et pénètrent à l’étranger, avec la vogue des séries en tous genres. Elle est majoritairement intersectionnaliste, avec une conscience que l’oppression féminine ne tient pas qu’au sexe mais aussi à la race, la classe, l’âge, etc.. Elle donne naissance au type de la « power girl », la jeune fille au pouvoir d’agir.

La quatrième vague, en cours, a connu des ratés depuis son annonce par Pythia Peay en 2005 dans le magazine alternatif Utne Reader. Elle se confirme entre 2012 et 2018 avec #MeToo (créé en 2017 par Alyssa Milano, basé sur un slogan de Tarana Burke en 2007) et le mouvement Time’s Up, annoncé en janvier 2018 dans le New York Times – où s’exprime la solidarité entre les femmes défavorisées de la Alianza Nacional de Campesinas et les stars de Hollywood, à propos de l’affaire Weinstein. Elle réclame la parité au quotidien, pour en finir avec le sexisme et les injustices de genre, à un niveau transnational. Elle surfe sur la vague des médias sociaux transfrontières, aux hashtags et posts créatifs. Elle vise l’inclusivité et refuse la dimension binaire des sexes et genres comme la 3e vague mais ré-invente les revendications sociales et politiques de la 2e. Elle donne naissance au type de « la femme rebelle », hybride entre la meneuse et la lanceuse d’alerte.

L’utilisation des médias sociaux : contrer les stratégies paternalistes

Le féminisme s’est donc toujours appuyé sur les médias et leurs représentations, pour en critiquer les stéréotypes et faire avancer de nouvelles images de la femme émancipée. Avec chaque média, de nouveaux publics et groupes de femmes subalternes sont atteints, des femmes blanches de l’élite (1re vague) aux femmes des classes moyennes et des minorités (2e vague) aux femmes et hommes LGBTQ (3e vague) pour finir par l’espèce de synthèse actuelle touchant toutes les classes et minorités, mondialisées.

Les médias sociaux apportent une contribution supplémentaire à la démocratisation des revendications féministes. La multivalence de cette 4e vague est réelle, d’autant qu’elle s’est forgée avec d’autres crises du millénaire, celle des subprimes en 2008 suivie de mouvements tels que Occupy en 2011. Elle est consciente des soubresauts de classe et de race et se préoccupe du désengagement de l’état.

Ainsi avec Time’s Up (« C’est fini ») s’exprime la volonté de s’en prendre à des problèmes systémiques et structurels de l’inégalité des sexes, par la création d’un fonds de solidarité pour aider aux poursuites judiciaires en matière de harcèlement au travail.

Les activistes de la 4e vague prennent le contrepied systématique des stratégies patriarcales pour éviter de payer les conséquences de leurs actes : minimisations, pressions, petits arrangements, isolement, voire ostracisme… À celles-ci, les médias sociaux parent en favorisant l’influence au quotidien, la confession,la provocation et l’égoportrait en lien direct avec les grandes stratégies de la militance en ligne (force des liens faibles, scandalisation, effets structurants des réseaux, re-territorialisation d’initiatives en ligne)

L’influence au quotidien : donner de la force aux liens faibles

L’une des stratégies de l’influence est celle de l’invasion de la sphère publique, en passant d’une pratique amateure à une pratique militante distribuée et collective. La construction de l’influence se fait par la détection de communautés « subalternes » où les femmes élaborent des contre-discours de dénonciation. Elle joue de la réciprocité des liens faibles, en faisant appel à des influenceurs et influenceuses capables d’en mobiliser d’autres, tout en protégeant les personnes un peu trop fortes de leur propre statut et en contrant les « petits arrangements » entre hommes au pouvoir qui pourraient affecter les femmes plus fragiles. Ainsi les stars de Hollywood, en position de visibilité, parlent en cascade, ce qui permet à d’autres victimes de s’exprimer dans la foulée et de donner de la force au réseau d’idées tout en envoyant un message fort au patriarcat, ce qui rend la récupération plus difficile et l’étouffement des affaires impossible.

L’outil de la confession : scandaliser l’opinion publique

Le partage en ligne de l’expérience du harcèlement permet d’engager un travail commun de mise en scandale. Il passe par la confession personnelle et individuelle, sans anonymat. Son aspect cumulatif vise les représentations collectives. L’exposition de l’intimité, déjà très présente en ligne, trouve ici une mise à l’échelle qui confère une dimension planétaire au phénomène du harcèlement. La mutation de la présentation de soi en ligne affecte l’émergence du comportement social de la 4e vague, proche du zéro tolérance (#BalanceTonPorc). Elle permet le passage d’une conscience individuelle à une conscience collective, propice à la recherche de solutions politiques inédites. Ainsi les dénonciations du harcèlement quotidien dans les transports sur le site de Laura Bates créé en avril 2012, Everyday Sexism Project ont permis la formation de 2 000 policiers à Londres.

La provocation : jouer des effets structurants des réseaux

La provocation et la riposte, caractéristiques des stratégies des femmes rebelles de la 4e vague, passe par les applications des médias sociaux qui permettent la réciprocité, d’où la force du hashtag. En n’attendant pas la permission, les rebelles ne laissent pas le temps à l’establishment patriarcal de s’organiser, y compris en minimisant le problème et en instrumentalisant des femmes contre des femmes (comme dans le cas du #Deneuve). C’est une force de persuasion agile, ludique et difficile à contrer de par sa viralité sur les réseaux, et sa capacité relationnelle et cumulative, qui rajoute au capital réputationnel de la cause.

L’égoportrait : re-territorialiser les initiatives en-ligne

Ce féminisme de la 4e vague revient, paradoxalement, vers une forme de norme parce qu’il fait usage de la cohésion un peu forcée due à l’appartenance usuelle et quotidienne à des médias sociaux, associée à l’influence et la réputation. L’exploration mutuelle à travers des textes et des images en ligne, avec incitation au partage, ouvre des espaces de conversation qui créent de la proximité mentale et le sens d’une cause commune.

Les expériences sont partagées à travers les continents et l’intersectionnalité ; elles sont reconnues pour leurs similarités, ce qui crée de l’estime de soi. Celle-ci est essentielle pour de nombreuses femmes afin de ne pas céder à l’intimidation, à l’isolement ou à l’ostracisme au sein même de leur communauté territoriale.

Toutefois l’estime de soi, pour se transformer en confiance en soi, en savoir devenir et en pouvoir d’agir, a besoin d’être régulièrement alimentée car elle ne s’acquiert pas du jour au lendemain après des années de harcèlement ou de maltraitance.

La réciprocité orchestrée par les réseaux peut alors être positive car elle crée des collaborations réelles, qui permettent aux femmes isolées et en mal d’estime personnelle de sortir dans la rue, de faire des marches, comme les « marches de salopes » (SlutWalks) organisées à Toronto en 2011 pour protester contre le « slut-shaming », l’intimidation des femmes en les jugeant sur leur sexualité, avec des mises en danger réelles.

Le féminisme connecté utilise donc avec maîtrise la panoplie de la militance en ligne, avec sa plasticité, sa portabilité, sa connectivité. En renforçant les médias sociaux comme arsenal à part entière de l’engagement social des femmes, il peut devenir un catalyseur de changement social, et signifier le point de non-retour (« C’est fini ») d’une forme de domination masculine pré-numérique considérée comme toxique.![]()

Divina Frau-Meigs, Professeur des sciences de l'information et de la communication, Auteurs historiques The Conversation France

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.