Recenser les oiseaux, identifier les plantes : les sciences participatives font-elles vraiment avancer la recherche ?

Par Bastien Castagneyrol, Inrae et Baptiste Bedessem, Inrae

Le phénomène des sciences participatives n’est pas nouveau, mais il a pris de l’ampleur au cours des de la dernière décennie. D’ailleurs avez-vous peut-être vous-même contribué en observant les oiseaux depuis votre balcon ou votre jardin pendant le confinement de 2020, ou en utilisant votre smartphone pour identifier une plante ou un insecte lors d’une promenade en forêt. Ce faisant, vous avez partagé vos observations avec les scientifiques qui les utilisent pour décrire la biodiversité et comprendre son évolution. Mais comment savoir à quel point vous les avez aidés ? Dans la recherche en écologie, cette démarche a un réel impact sur les publications scientifiques, surtout sur des thématiques qui font le lien entre société et environnement.

Les sciences participatives se définissent comme la production de connaissances scientifiques à laquelle sont associées des personnes dont ce n’est pas la profession, qui participent de manière active, délibérée et souvent bénévole. Les sciences participatives sont bien développées dans le domaine de la santé, des sciences humaines, et même en astronomie. C’est toutefois dans le domaine des sciences de l’environnement et de l’écologie que cette démarche d’ouverture de la pratique de la recherche aux acteurs non professionnels est la plus répandue.

Pourquoi, ou pour quoi participer ?

Pour les scientifiques en écologie, la participation des acteurs non professionnels à la recherche donne accès à des données qui seraient inaccessibles par ailleurs, ou à un rythme trop lent, incompatible avec le besoin de connaissances scientifiques face à l’urgence écologique. Les plates-formes Pl@ntNet et iNaturalist s’appuient sur des photos prises par les curieux de nature, identifiées par un algorithme et validées par la communauté des utilisateurs. Elles permettent un recensement de la biodiversité à très grande échelle et sur le temps long.

Plusieurs auteurs ont analysé la motivation du public à s’engager dans des programmes de science participative. Ce qui revient souvent, c’est la curiosité et le souhait d’en apprendre plus sur un sujet (par exemple, apprendre à reconnaître les plantes ou les oiseaux), mais aussi la volonté d’être utile, à la recherche d’une part, et à la préservation de l’environnement d’autre part.

Le lien entre l’utilité pour la recherche et l’utilité pour l’environnement doit se comprendre, très schématiquement, en suivant cette séquence : les observations fournissent des données, qui sont analysées, pour aboutir à la publication d’un article scientifique, qui permet de mettre en place des mesures concrètes pour l’environnement.

C’est évidemment très caricatural. Trop, parce qu’en amont de cette séquence, une somme de connaissances et des constructions théoriques orientent les scientifiques dans la manière de poser les questions de recherche et de définir les stratégies d’analyse des données permettant d’y répondre. Il est également évident, mais il faut le rappeler, que les applications des résultats de la recherche en termes de stratégie de gestion de l’environnement ne s’appuient pas sur un, mais sur un ensemble d’articles scientifiques.

D’où une question simple : les démarches de sciences participatives contribuent-elles à la production et à l’évolution des connaissances scientifiques dans le domaine de l’écologie ? Autrement dit : « Suis-je vraiment utile si je participe » ?

À noter au passage que cette question est légitime des deux côtés de la participation, pour les volontaires comme pour les scientifiques. L’acquisition de certaines données peut en effet requérir de solides connaissances naturalistes ou la manipulation de capteurs complexes ou onéreux. Dans de tels cas, on peut s’interroger sur la pertinence ou la précision des observations réalisées par des personnes qui ne sont pas spécifiquement formées.

Cela nous amène donc à une seconde question : produit-on les mêmes connaissances lorsque la recherche est menée par des professionnels uniquement, ou au travers de la participation de volontaires dont le degré d’expertise est variable ?

À quoi ma participation sert-elle vraiment ?

Nous avons cherché à répondre à ces deux questions dans un article publié en accès ouvert dans la revue Ecology and Evolution. Nous avons utilisé une approche bibliométrique pour évaluer l’impact des sciences participatives sur l’évolution de l’écologie comme discipline scientifique.

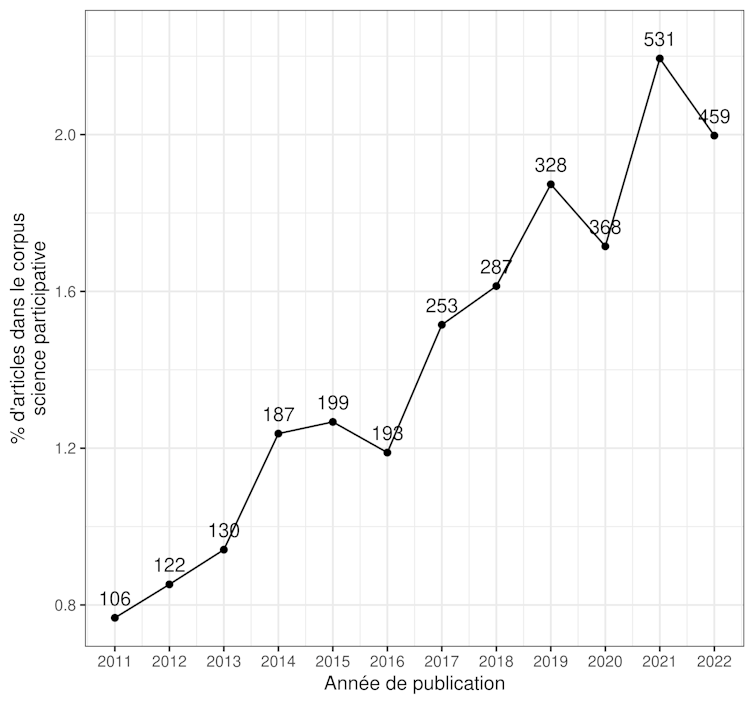

Nous avons interrogé la base de données Web of Science, une référence au niveau international, pour retrouver tous les articles faisant mention des sciences participatives et publiés sur la période 2011-2022. Nous avons identifié plus de 3000 articles à propos des sciences participatives en écologie. Cela représentait moins de 1 % du nombre total d’articles en écologie publiés sur cette période, mais ce nombre était en constante augmentation.

D’un strict point de vue quantitatif, la réponse est sans appel : la science participative se publie. Une étude récente montre non seulement que c’est le cas, mais que les articles qui s’appuient sur elles sont également cités par les chercheuses et les chercheurs. Les articles scientifiques étant à la base de la diffusion des savoirs, c’est une première indication que les sciences participatives, et donc la participation des volontaires, contribue bien à l’avancement des connaissances en écologie. Qu’en est-il dans le détail ?

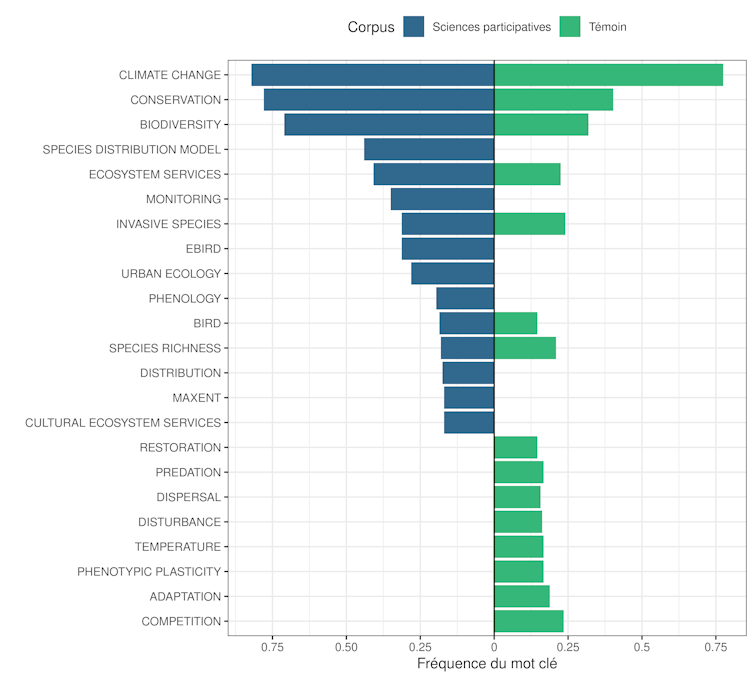

Pour faire simple, appelons SP le corpus d’articles s’appuyant sur les sciences participatives. Nous l’avons comparé à un corpus témoin, assemblé en tirant au hasard un même nombre d’articles parmi ceux publiés en écologie sur la période 2011-2022. Nous avons extrait les mots clés utilisés par les auteurs et autrices des articles de ces deux corpus pour les comparer. Cette approche nous a permis de déterminer si les mêmes thématiques sont abordées dans les articles qui s’appuient sur les sciences participatives (le corpus SP) et les articles disons conventionnels (le corpus témoin).

Nous avons constaté une certaine similitude dans les mots clés les plus fréquemment utilisés dans les deux corpus. Au cours des deux dernières années, la biodiversité (les mots clés biodiversity, conservation) et le changement climatique (climate change) étaient au cœur des recherches en écologie, quelle que soit l’approche employée (participative ou non) par les écologues pour aborder ces sujets. Il y a toutefois des subtilités dans le détail.

En examinant de plus près les différences dans l’utilisation des mots clés les plus fréquents dans chaque corpus (comment les mots clés sont associés entre eux), une différence majeure apparaît entre les articles du corpus SP et ceux du corpus témoin. Les mots clés liés aux processus écologiques (prédation, compétition, dispersion…) ou évolutifs (plasticité phénotypique, adaptation) étaient plus fréquents dans le corpus témoin, voire seulement présents dans celui-ci. Au contraire les mots clés liés aux interactions entre les êtres humains et leur environnement (socio-écosystèmes, services écosystémiques, services culturels, écologie urbaine) étaient plus fréquents, ou présents uniquement dans le corpus SP.

Les associations de mots clés dans le corpus SP sont également révélatrices de la manière dont les thématiques « biodiversité » et « changement climatique » sont abordées dans les sciences participatives. Ces thèmes étaient associés à des mots clés suggérant une approche descriptive de la biodiversité, par exemple surveillance (monitoring), répartition des espèces (species distribution), ou modèle de répartition des espèces (species distribution model).

Il semble donc que lorsque les scientifiques ont recours aux démarches de sciences participatives, ce soit avant tout pour décrire l’état de la biodiversité, la manière dont elle est impactée par les changements globaux (notamment le changement climatique et l’urbanisation), et les conséquences que cela peut avoir sur le fonctionnement des socio-écosystèmes (l’ensemble formé par l’écosystème et les activités humaines qui s’y déroulent). Les associations de mots clés du corpus témoin faisaient quant à elle plutôt référence aux mécanismes régissant les interactions entre espèces. On peut expliquer cette différence par le fait que les personnes contribuant à la science participative sont plus à même de s’investir dans des projets qui les touchent directement que dans des projets plus théoriques.

Les sciences participatives en écologie contribuent bien, de manière significative, à la production de connaissances nouvelles qui s’insèrent dans les grandes questions qui traversent l’écologie. Il y a là de quoi rassurer les personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie en participant volontairement à ces programmes : oui, elles sont utiles. Il y a également de quoi rassurer les écologues : les sciences participatives ne sont pas en marge de la recherche traditionnelle en écologie, elles s’inscrivent parfaitement dans la boîte à outils dont les scientifiques disposent pour décrire et comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Science et Société se nourrissent mutuellement et gagnent à converser. La recherche peut s’appuyer sur la participation des citoyens, améliorer leur quotidien ou bien encore éclairer la décision publique. C’est ce que montrent les articles publiés dans notre série « Science et société, un nouveau dialogue », publiée avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.![]()

Bastien Castagneyrol, Chercheur en écologie, Inrae et Baptiste Bedessem, Chargé de recherche, Inrae

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.