|

| Le secteur du numérique a doublé son empreinte carbone en un peu plus de 15 ans.Shutterstock |

Le gouvernement a publié le 23 février 2021 sa feuille de route « Numérique et environnement », dont le sous-titre est : « Faisons converger les transitions ». Disons-le d’emblée : si quelques avancées sont notables, les ambitions sont très en deçà de ce qui serait nécessaire.

Un tel positionnement est malheureusement cohérent avec les reculades successives du gouvernement, notamment au regard des objectifs de l’accord de Paris, raison pour laquelle il a été récemment condamné pour « carences fautives » dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de l’Affaire du siècle.

Que contient la feuille de route numérique ?

Cette stratégie numérique consiste en 17 mesures, regroupées sous trois chapitres : connaître les implications écologiques du numérique ; soutenir un numérique plus sobre (« Green IT ») ; « innover » dans le domaine d’un usage du numérique au service de la planète (« IT for green »). Les catégories sont classiques, ce sont les mêmes qui ont cours depuis plus de 15 ans.

« Connaître pour agir » consiste principalement en l’instauration d’un pouvoir de collecte de données par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), autorisant la mise en place d’un « baromètre environnemental » pour les acteurs du numérique, et de lancer des travaux de prospective, avec l’Ademe, notamment sur l’impact de la 5G et de l’Internet des objets.

« Soutenir un numérique plus sobre » désigne la diffusion de « bonnes pratiques » auprès des Français, l’amélioration des filières de recyclage et de réemploi des matériels, diverses mesures d’efficacité (centres de données, etc.) et, plus intéressant, la demande d’une analyse des pratiques commerciales et la formalisation d’engagements des acteurs du secteur.

Enfin l’innovation vise la « GreenTech », « à fort potentiel », avec un fonds de 300 millions dédié.

Qu’en penser ?

« Connaître pour agir » est évidemment nécessaire. L’histoire des controverses technologiques ne manque cependant pas d’exemples montrant que l’on peut utiliser le prétexte du défaut de connaissances pour ne pas agir.

Dans le domaine du numérique, les chiffres globaux ne font pas débat, et ils sont plus qu’alarmants : le secteur a doublé son empreinte carbone en un peu plus de 15 ans, ce qui constitue la plus mauvaise performance, tous secteurs confondus. Il eût peut-être fallu produire des connaissances avant le lancement de la 5G, par exemple.

Le chapitre sur la sobriété numérique mélange sobriété et efficacité. La sobriété renvoie à l’utilité d’un usage, quand l’efficacité se rapporte à la quantité de matière ou d’énergie nécessaire pour assurer cet usage. Faire durer les produits plus longtemps ou soutenir les centres de données « écologiquement vertueux » sont de l’ordre de l’efficacité, s’ils ne remettent pas en cause l’évolution des usages, tels que promus par les entreprises du numérique – par exemple, davantage de vidéo à haute définition, de jeu vidéo en ligne, davantage d’objets « autonomes » dont certains sont de grande taille tels que les automobiles.

« Collecter, recycler et réemployer » les terminaux jette une lumière crue sur le retard accumulé depuis plus de dix ans en France par rapport aux objectifs de la directive sur les déchets électriques et électroniques, qui cherchait déjà à favoriser l’écoconception et dont nous avions souligné les faiblesses ; rappelons encore à ce sujet que la récente loi antigaspillage pour une économie circulaire ne répond toujours pas à ces objectifs.

La principale faiblesse des dispositifs actuels consiste à faire des producteurs les responsables de l’organisation des filières de fin de vie (réemploi, recyclage, etc.)… alors qu’ils n’y ont aucun intérêt économique : moins la filière leur coûtera cher, mieux ils se porteront. Nous avions proposé que les éco-organismes soient plutôt aux mains des associations ou des collectivités territoriales, dont l’intérêt est très différent.

Les pratiques commerciales sont un point clé sur lequel on attend avec impatience de voir le contenu des propositions, comme y invite la feuille de route « Numérique et environnement » ; savoir en particulier si ces propositions seront contraignantes, et si elles feront école dans d’autres secteurs touchés par la même fuite en avant des consommations, à l’insu des usagers.

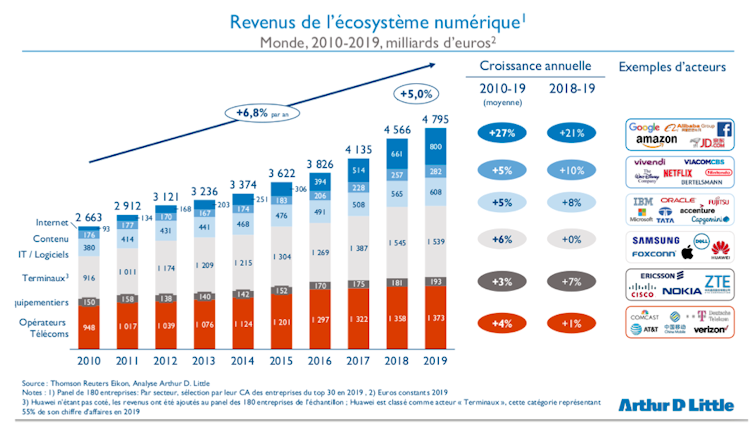

Retenons que les sommes immenses dont les entreprises du numérique disposent pour développer de nouveaux usages ne sont pas considérées dans le texte de la feuille de route comme une variable pertinente d’analyse : aucune donnée chiffrée n’est fournie à ce sujet, aucune analyse du secteur n’est fournie.

Il semble toutefois que l’idée d’utiliser les infrastructures numériques (les centres de données notamment) pour freiner la croissance de la production et du transit des données affleure sous certaines propositions : ainsi l’idée de bonnes pratiques dans tous les compartiments de l’usage des données, qui pourraient devenir juridiquement contraignantes.

Le chapitre sur l’innovation est une suite de vœux pieux : mettre la donnée, l’innovation numérique, etc., au service de l’environnement, sans jamais expliquer ni pourquoi ni comment. Et sans rappeler que l’innovation numérique est d’abord au service de la croissance, laquelle est le facteur numéro un de ralentissement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe.

C’est aussi la raison pour laquelle le bilan environnemental du numérique est négatif quand on additionne les effets cumulés de l’efficacité énergétique, la « green tech » (changements sectoriels favorables à l’environnement), la croissance du secteur numérique et la croissance qu’il permet dans les autres secteurs.

Que faire ?

D’abord, prendre la mesure de l’énorme technopush issu du monde numérique, et de son pouvoir colossal de conviction.

L’ambition des acteurs du numérique est toujours la même : faire basculer des milliards de personnes dans une manière « digitalisée » de communiquer (espaces publics, visuels, « immersifs », « sociaux », etc.) et de commander (une action suivie d’effets), deux champs bien identifiés par le spécialiste de la cybernétique Norbert Wiener, dès les années 1950. L’ancien directeur général de l’OMC, Pascal Lamy soulignait pour sa part que la mondialisation économique, débutée dans les années 1970, repose sur deux innovations : Internet et le conteneur.

Dans les deux cas, nous sommes en situation de ce qu’Ivan Illich appelait le « monopole radical » : une difficulté croissante à utiliser d’autres moyens – à l’image de l’usage du vélo dans les zones pavillonnaires où la voiture est reine.

Que vaudront les « bonnes pratiques » préconisées par la feuille de route « Numérique et environnement » dans un tel contexte ? Et le réemploi des terminaux ?

Ce qu’il importe d’empêcher, avant tout, c’est la numérisation de tout ce qui peut l’être. Et c’est également un enjeu de souveraineté, dans la mesure où ces systèmes sont bien peu contrôlés par l’Europe.

Que faire donc ?

L’urgent est de « socialiser les choix » en matière d’évolution des modes de vie. Parmi les mesures que nous avions proposées au Conseil national du numérique, l’obligation faite à tout metteur sur le marché, avant commercialisation, de produire de manière publique cette prospective que la feuille de route appelle de ses vœux, afin d’éclairer les implications sociales et écologiques à long terme du produit. Gageons que Samsung vendrait moins de téléphones 5G et 8K si les acheteurs se rendaient compte des implications collectives d’un tel choix… Il pourrait aussi être question de « dénumériser » partiellement les modes de vie.![]()

Fabrice Flipo, Professeur en philosophie sociale et politique, épistémologie et histoire des sciences et techniques, Institut Mines-Télécom Business School Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.