|

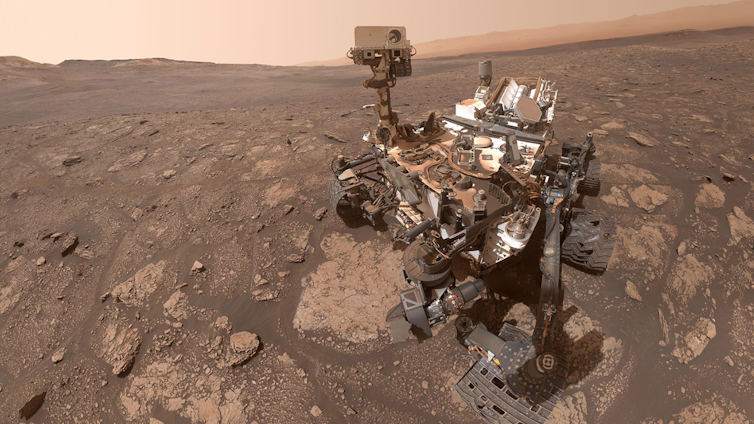

| Curiosity prend un selfie sur le site Mary Anning grâce à une caméra nommée Mars Hand Lens Imager, située au bout de ses bras robotiques. NASA/JPL-Caltech/MSSS |

Le 6 août 2022, nous fêterons les dix ans de l’atterrissage de Curiosity sur la planète Mars. En effet, c’est le 6 août 2012 que cet astromobile de 900 kilos s’est posé au milieu du Cratère Gale, de 150 km de diamètre, creusé il y a environ 3,6 milliards d’années par l’impact d’une météorite. Sur Mars, les jours s’appellent des sols, numérotés depuis l’atterrissage (Sol 0) ; le 6 août 2022 correspond donc au Sol 3555, soit 3652 jours terrestres.

Cet anniversaire nous donne l’occasion de dresser un bilan technique et scientifique de cette mission et d’évoquer les découvertes faites avec les instruments embarqués à bord de Curiosity.

Curiosity : une aventure internationale qui a commencé bien avant l’atterrissage

Curiosity a embarqué à bord dix instruments dont deux franco-américains : ChemCam et SAM.

ChemCam est le fruit du travail de plus de 300 personnes en France (CNRS, universités, CNES et industries) sous la responsabilité technique et scientifique de l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) en coopération avec le Los Alamos National Laboratory (LANL – USA) et sous la maîtrise d’ouvrage du Centre national d’études spatiales (CNES) qui finance la contribution française au projet.

[Près de 70 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

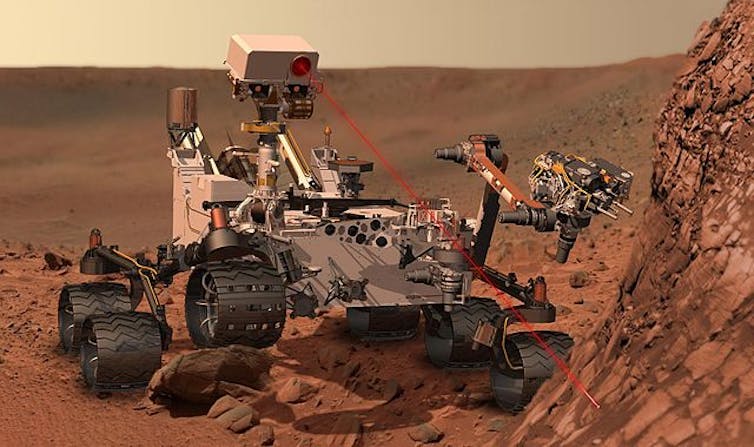

L’instrument ChemCam a été sélectionné pour analyser la composition chimique des roches martiennes autour du rover, en tirant dessus au laser et en collectant la lumière renvoyée (on parle de spectrométrie sur plasma induit par laser ou LIBS). Le principe est de chauffer très fortement la roche (>10 000 °C) sur une petite surface (moins d’un millimètre carré) pour qu’un tout petit fragment soit sublimé (passe de l’état solide à l’état gazeux) puis ionisé à l’état plasma.

C’est avec l’analyse spectrale de la lumière de cette étincelle que la composition atomique de la roche est déterminée et que les scientifiques en déduisent la nature de la roche.

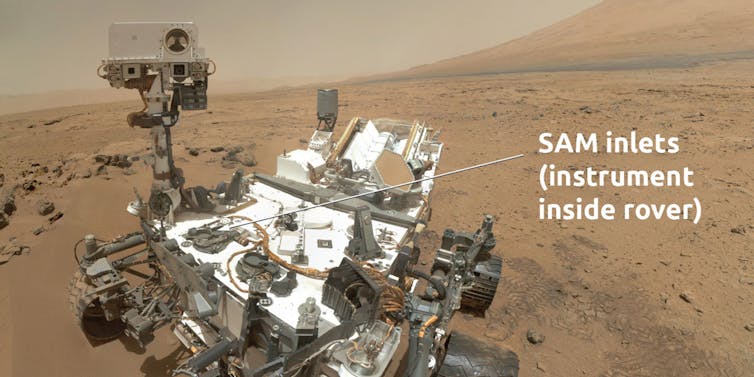

SAM quant à lui est un gros laboratoire de chimie analytique, pesant près de 40kg, soit la moitié de l’ensemble des instruments du rover. Il permet d’analyser l’environnement du rover au niveau moléculaire. Il s’agit également d’une contribution franco-américaine à la mission, et résulte du travail de près de 100 personnes en France (CNRS, universités, CNES et industrie) sous responsabilité du Laboratoire Atmosphères Observations Spatiales (LATMOS) et sous la maîtrise d’ouvrage du CNES. Il a été développé en collaboration avec le NASA Goddard Space Flight Center et le NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). Ce dernier a également conçu, développé et assemblé Curiosity.

SAM permet de chauffer les échantillons prélevés par le rover jusqu’à plus de 850 °C, et d’analyser finement la nature chimique des gaz produits avec les trois instruments complémentaires qu’il contient. Cela permet de fournir des informations sur la nature des minéraux et composés organiques présents dans les échantillons analysés. SAM a également la capacité d’analyser la composition de l’atmosphère pour comprendre le climat présent et passé de la planète.

Depuis 10 ans, au CNES à Toulouse, le Centre d’opérations Martien, nommé FOCSE (French Operation Center for Science and Exploration), accueille une semaine sur deux les équipes françaises qui travaillent en direct avec la NASA (Agence spatiale américaine). Chaque soir, les ingénieurs et scientifiques qui opèrent les instruments ChemCam et SAM se retrouvent au CNES pour assurer la surveillance et la programmation des instruments, la récupération et le traitement des données scientifiques.

Mars : Une planète autrefois habitable

Lors des premiers sols suivant son atterrissage, une phase de vérification de bonne santé des instruments scientifiques (ChemCam, SAM, etc.) a été opérée. Ensuite, Curiosity a commencé à explorer le cratère. Nous pensions y trouver des alluvions (dépôts sédimentaires) transportés par une ou plusieurs rivières dont l’une se déversait depuis le plateau environnant. Le rover recherchait alors des traces de ces écoulements passés.

Stupeur : un échantillon, prélevé sur le site forage Cumberland, a révélé que Mars a bien réuni, à un moment de son histoire, toutes les conditions requises à son habitabilité : de l’eau liquide, de la matière organique et une source d’énergie. Une forme de vie simple aurait pu y exister, mais nous ne pouvons pas dire si le cratère Gale a hébergé ou non un jour une forme de vie.

Les différents outils embarqués ont, de plus, permis de découvrir la présence de matière organique recherchée depuis près de 40 ans. Les équipes étudient aussi l’origine des sédiments présents et leur transformation en roches lorsque l’eau coulait sur la planète Rouge…

Observer toutes les conditions d’habitabilité de façon exhaustive n’est pas commun. À ce jour, cela n’a été possible que sur la Terre et Mars.

Confronter la « vérité terrain » aux données orbitales

L’aventure sur Mars s’est déroulée de manière nominale au cours de la première année martienne (presque 2 ans terrestres). La NASA a décidé ensuite de prolonger la mission afin d’explorer d’autres formations géologiques.

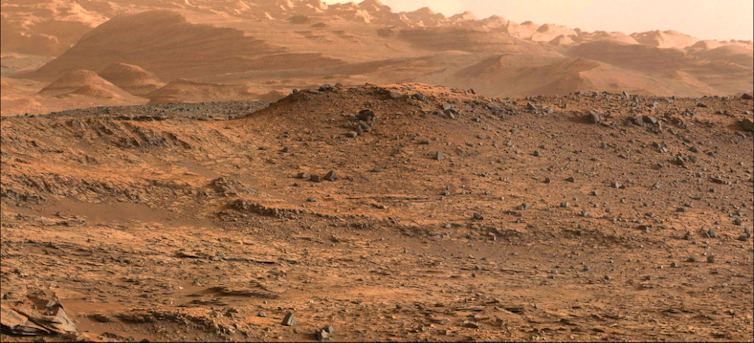

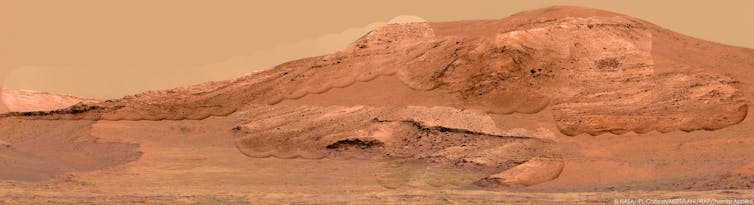

Au milieu du cratère Gale, s’élève le pic central qui culmine à plus de 5500 mètres au-dessus du plancher. Il se nomme Aeolis Mons, plus familièrement appelé Mont Sharp. Il expose sur ses flancs de nombreuses couches géologiques dont l’empilement constitue un livre ouvert sur l’histoire de la planète. À moins de 10 km du lieu d’atterrissage de Curiosity, il existe des voies d’accès au Mont Sharp empruntées par le rover autour du Sol 750.

L’une des premières couches notables rencontrées lors de cette ascension s’appelle Vera Rubin Ridge, en hommage à l’astronome Vera Rubin.

Selon les données collectées en orbite martienne, cette zone est riche en un minéral appelé « hématite ». Il s’agit d’un oxyde de fer fréquemment formé en milieu aqueux. Observer cette couche depuis le sol grâce au rover nous permet d’acquérir ce qu’en géologie nous appelons la vérité terrain.

Les données orbitales restent importantes car elles permettent une couverture globale de la planète, mais ne seront jamais aussi précises que les données acquises directement au sol. Cependant, contrairement à ce que suggéraient les données orbitales, cette zone n’est pas beaucoup plus enrichie en hématite que les terrains environnants. Ceci met en évidence la complémentarité des deux types de données, en orbite et au sol, pour analyser l’histoire de la planète.

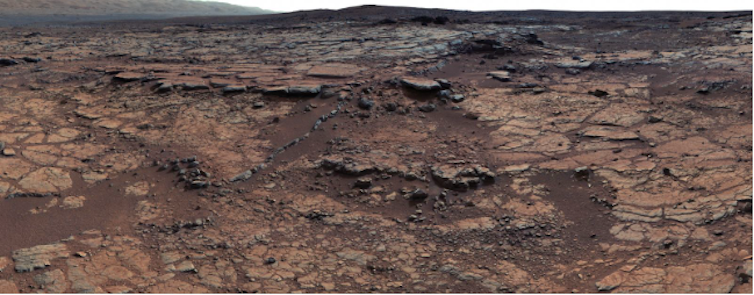

La seconde zone d’intérêt pour la mission de Curiosity est ce qui a été appelé l’unité d’argiles. Les argiles sont d’un fort intérêt pour l’exobiologie, qui s’intéresse aux processus pré-biotiques (avant l’apparition du vivant) et biologiques dans l’univers. Elles protègent la matière organique car elles la préservent entre les feuillets qui les constituent.

On pourrait voir les argiles un peu comme le mille-feuille des minéraux car ils sont constitués d’un empilement de feuillets, entre lesquels se glisse de la matière organique. Les données acquises dans cette zone d’argile sont encore en cours d’analyse et les articles scientifiques qui les concernent sont progressivement publiés dans différents journaux spécialisés. Cette zone caractérise donc la période humide de l’histoire de Mars avec des vestiges de lacs et de rivières.

Enfin, la troisième zone d’intérêt qui constitue le mont Sharp est la couche des sulfates. Ils sont potentiellement les témoins d’une transition environnementale : le passage d’une époque riche en eau liquide vers une époque de plus en plus aride. Le rover se dirige actuellement vers cette zone pour tester cette hypothèse, et les résultats restent à venir.

Toutes ces découvertes montrent que Mars a une histoire géologique complexe et riche remontant a plus de 3 milliards d’années.

Après dix ans, malgré les nombreux défis (changements thermiques diurnes importants, poussière et radiations), Curiosity et ses instruments fonctionnent toujours. Des précautions sont prises pour préserver le matériel pour que la mission scientifique se poursuive.

Aujourd’hui, à l’entrée de l’impressionnante vallée de Gediz, Curiosity se trouve dans un paysage époustouflant et la mission vient d’être reconduite pour trois ans.

À ce jour, Curiosity n’est plus seul à arpenter la surface de Mars puisque le rover Perseverance l’a rejoint le 18 février 2021 avec pour mission la recherche de traces pré-biotiques et la collecte d’échantillons qui seront rapportés sur Terre.

Le lander Insight s’est également posé sur Mars en novembre 2018 pour « écouter » les tremblements de la planète, grâce au sismomètre français SEIS, et ainsi étudier le cœur de Mars. La connaissance de la structure de Mars est importante pour comprendre son évolution, par exemple connaître les raisons de la disparition du champ magnétique qui autrefois entourait Mars et est en relation étroite avec l’habitabilité de la planète.

Aurait dû s’ajouter à cela Rosalind Franklin, le premier rover européen qui embarque également des participations françaises, dans le cadre de la mission Exomars. Il devait décoller en septembre 2022 avec un lanceur russe, mais son lancement a été retardé jusqu’à nouvel ordre suite au déclenchement de la guerre en Ukraine dont les conséquences politiques impactent la coopération scientifique.

Ce rover devrait creuser jusqu’à deux mètres de profondeur pour analyser des roches mieux protégées des rudes conditions qui règnent à la surface. Elles sont donc supposées renfermer plus d’informations sur la chimie pré-biotique de Mars que les échantillons analysés jusqu’à présent.

Toutes ces missions spatiales extrêmement complémentaires pour l’étude de Mars sont pensées en ce sens, et sont le fruit de coopérations internationales. Mais si elles permettent de mieux comprendre l’histoire de la planète Mars, elles nous renseignent aussi sur l’histoire de la jeune Terre.

En effet sur Terre, les très vieilles roches, témoins de l’apparition de la vie, ont été oblitérées par la tectonique des plaques. En revanche, cette tectonique n’a pas existé sur la planète Mars ou a été très limitée : nous avons donc accès à des roches conservées depuis des milliards d’années, et qui se sont probablement formées dans un environnement proche de celui de notre Terre à l’époque.

Au regard des similitudes des deux planètes, mieux comprendre l’histoire géologique de Mars pourra nous permettre de comprendre notre genèse ainsi que notre possible évolution.![]()

Cyril Szopa, Professeur des Universités, Exobiologiste au Laboratoire Atmosphères Modélisaton et Observations Spatiales (LATMOS), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay ; Éric Lorigny, Chef des opérations MSL/ Curiosity et Perseverance au CNES, Centre national d’études spatiales (CNES); Olivier Gasnault, Chargé de recherche au CNRS, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Centre national d’études spatiales (CNES) et Valérie Mousset, Cheffe de projet de la participation française au projet Mars Science Laboratory, Centre national d’études spatiales (CNES)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.