Dans un exercice d’uchronie, la série produite par Apple For All Mankind (2019) imagine un monde où l’Union soviétique aurait été, pendant la guerre froide, la première puissance au monde à envoyer un homme sur la Lune. S’ensuit l’installation de deux bases lunaires par les deux superpuissances rivales, dans une compétition effrénée. Cette production intervient au moment où plusieurs puissances se sont engagées dans une nouvelle course pour la conquête de la Lune.

En 2019, cinquante ans après la mission Apollo 11 qui vit les premiers hommes se poser sur la Lune, les États-Unis en effet ont annoncé leur intention d’y retourner en 2024. À l’ère du New Space, cette nouvelle ambition spatiale reflète non seulement une compétition géostratégique plus intense, marquée notamment par la montée en puissance de la Chine, mais aussi l’avènement d’une dimension plus économique de la conquête spatiale.

Le programme Artemis mené par les Américains

Emblème de ce renouveau, le programme Artemis constitue un consortium international autour des États-Unis. Au-delà des 21 états actuellement signataires des Accords Artemis, dont la France fait partie, la NASA et l'Agence Spatiale Européenne (ESA) ont signé en juin 2022 un accord de coopération autour d'Artemis. Chaque participant contribue à cette mission en apportant un élément au « puzzle » élaboré par la NASA.

Les états sollicitent aussi largement le secteur privé pour réaliser leurs projets. Les plans initiaux pour le développement d'un atterrisseur lunaire humain (Human Landing System, HLS) impliquaient trois compagnies privées: Blue Origin, Dynetics et SpaceX. Mais à la suite d’une réduction de budget en 2021, la NASA a décidé d’accorder un contrat uniquement à SpaceX pour transformer son véhicule Starship en atterrisseur, et de nouvelles discussions budgétaires sont en cours pour éventuellement choisir une seconde entreprise prestataire.

Au Japon, le groupe Toyota s’est associé à l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) pour proposer un prototype de véhicule lunaire, habité et pressurisé, afin de participer aux futures missions du programme international.

[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Le programme doit se dérouler en trois phases. Tout d’abord, le lancement en janvier 2022 du vol inhabité Artemis I. Ensuite, la NASA envisage un vol habité, Artemis II, avec pour objectif de positionner le véhicule spatial en orbite autour de la Lune en 2024. Enfin, Artemis III devrait alunir le module lunaire HLS avec deux astronautes à son bord en 2025.

Les programmes sino-russe et indien

Si Artemis fait grand bruit au sein de la communauté spatiale, la Chine propose également, de son côté, un programme très ambitieux. L’alunissage de l’atterrisseur chinois Chang’e-4 sur la face cachée de la Lune en janvier 2019, première mondiale, démontre les progrès spectaculaires de la République populaire dans ce domaine. Durant l’été 2020, l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a rappelé l’intention du pays d’établir à partir de 2036 une station scientifique internationale sur la Lune (ILRS). Avant même le déploiement de celle-ci, la Chine entend effectuer des missions humaines sur la Lune au début de la prochaine décennie. Elle souhaite également attirer des partenaires internationaux sur cette station dont l’installation est programmée au pôle Sud.

Ce programme a été rejoint par la Russie en 2021; tandis qu'à la suite de la guerre en Ukraine, les relations entre l’agence russe Roscosmos et la NASA et l’ESA sont remises en cause, en particulier autour de la Station Spatiale Internationale (ISS) et l’exploration de Mars. On ne peut pas dire cependant que toutes les relations sont interrompues.

Enfin, l’Inde apparaît comme un autre candidat sérieux pour accomplir une mission lunaire. Si le programme spatial indien n’envisage pas, pour l’heure, la construction d’une base lunaire, il prépare ses astronautes à une mission sur la Lune. Cependant, d’importants échecs, comme la mission Chandrayaan-2 où la sonde s’est détruite au moment de son alunissage, freinent son développement. Dans le prolongement de son programme Gaganyaan, l’organisation indienne pour la recherche spatiale (Isro) a prévu de développer des fusées suffisamment puissantes pour permettre un voyage vers la Lune. Cependant, celui-ci n’interviendra pas avant la prochaine décennie.

S’installer sur la Lune, pour quoi faire ?

Quels facteurs expliquent cet enthousiasme renouvelé pour la conquête lunaire ?

Tout d’abord, le satellite naturel de la Terre apparaît comme un passage nécessaire dans la perspective d’une future mission habitée pour Mars. Autrement dit, il représente une rampe de lancement permettant de consommer moins de carburant à partir d’un point de départ lunaire ou en orbite. Il faciliterait ainsi des missions habitées vers d’autres points du système solaire. En outre, certains estiment que la Lune pourrait servir de terrain d’entraînement pour les astronautes afin d’établir une présence humaine permanente sur la longue durée, comme en Antarctique avec des hivernages de neuf mois. De même, des missions lunaires conduiraient à effectuer des tests de nombreux équipements, comme des véhicules habités ou ceux liés à une base permanente. Cependant, les différences qui existent entre les environnements planétaires limitent la validité de cette hypothèse. Mars, contrairement à la Lune, possède une atmosphère qui change les conditions d’accès. Pour l’heure, ces projets restent de l’ordre de la science-fiction.

Autre argument invoqué : la présence de ressources sur la Lune justifierait l’établissement durable d’une présence humaine. Bien que personne ne connaisse réellement la possibilité et la rentabilité d’hypothétiques activités minières sur le sol lunaire, certains groupes d’intérêt comme Planetary Society avancent la présence significative de ressources qui favorisent une telle entreprise. Les ressources en question sont essentiellement l’eau et l’hélium-3.

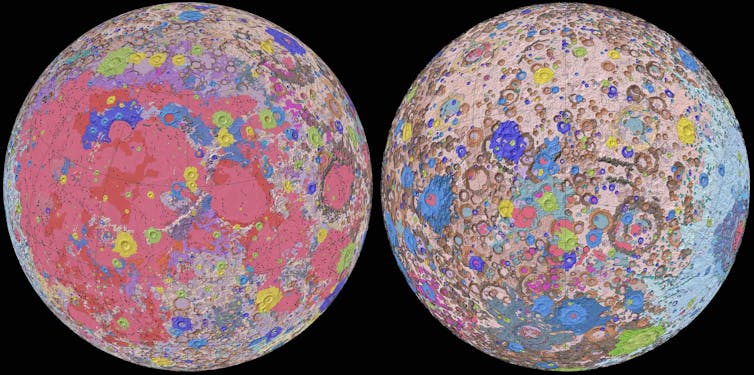

D’une part, ces dernières années, des découvertes ont indiqué d’importants dépôts d’eau à l’état solide dans les grands cratères situés de manière permanente aux pôles de la Lune, à l’ombre du Soleil. Ainsi, dans une multitude de microcratères, 60 % des dépôts seraient localisés dans le pôle Sud comme de récentes études l’ont révélé. Bien que personne ne s’aventure à donner des estimations précises, certains avancent un volume d’eau compris entre 100 millions et un milliard de tonnes pour chacun des pôles.

À ce titre, le choix de la NASA d’installer la future base lunaire dans cette région de la Lune accrédite l’hypothèse d’une extraction de cette ressource essentielle pour pérenniser une présence humaine. Pour l’heure, toutefois, au-delà de la confirmation de la présence de la glace d’eau, la détermination de sa morphologie, concentration, distribution et abondance demeure indispensable, car le coût énergétique de son extraction dépend de sa nature. Ces données déterminent la concrétisation d’une présence humaine durable et l’exécution d’un plan d’exploitation de la ressource.

D’autre part, le sol sélène recèlerait d’importantes réserves d’hélium-3 (3He), dont le volume représenterait près de 2,5 millions de tonnes selon des chercheurs russes. Cet isotope non radioactif, rare sur Terre, pourrait potentiellement servir comme combustible pour des réacteurs à fusion nucléaire. Mais de tels réacteurs n’existent pas encore, et peu de gens se risquent à faire des pronostics sur le moment de leur avènement. Très hypothétique à ce jour, l’utilisation de l’hélium-3 à très long terme nécessiterait de concevoir un mode d’extraction rentable avec une infrastructure adéquate, et de pouvoir effectuer le transport vers la Terre.

Par ailleurs, l’exploitation minière soulève des enjeux juridiques majeurs alors que les États-Unis n’ont pas signé, au même titre que la Chine et la Russie, le traité sur la Lune (1979). Le 6 avril 2020, le président Donald Trump a publié un Executive Order dans lequel les États-Unis ne considèrent pas l’espace extra-atmosphérique comme un « bien commun mondial ». Les États-Unis souhaitent utiliser les ressources présentes, dont celles de la Lune.

Enfin, la NASA a dévoilé dans son programme Artemis l’architecture LunaNet, qui vise à développer un réseau de transferts de données similaire à celui en place sur Terre. Ce dispositif faciliterait le transfert de données entre la Terre et la Lune, ce qui permettrait notamment d’alerter les astronautes en temps réel lors de la survenue d’éruptions solaires par le biais d’instruments de météorologie spatiale. Complétée par des services de positionnement, de navigation et de datation, cette architecture sécuriserait les activités humaines sur la Lune.

Les limites d’un projet pharaonique

Revenir sur la Lune implique des efforts budgétaires significatifs alors que les conséquences de la pandémie de Covid-19 pourraient durablement affaiblir les économies mondiales. Pour le secteur spatial, ses effets à moyen terme demeurent imprévisibles. Le budget 2021-2025 de la NASA pour le programme Artemis est assuré jusqu’en 2024, avec un montant de 28 milliards de dollars, dont 16 milliards exclusivement consacrés au module d’atterrissage lunaire. Chaque année, le budget fera l’objet d’une négociation entre la NASA, le gouvernement fédéral et le Congrès. À cette heure, le budget 2024 a été approuvé par le Congrès américain et confirme le soutien au projet Artemis.

Sur le plan politique, ce programme diffère de celui d’Apollo. Dans les années 1960, les États-Unis cherchaient à affirmer leur statut de superpuissance et le programme, dès son lancement, avait bénéficié d’un soutien politique bipartisan. Le programme actuel initié par la NASA, très coûteux, dépend du soutien du Congrès et des évolutions politiques américaines à long terme. Dès lors, ce programme nécessite pour sa réalisation un ancrage politique durable, ce que la Chine a réussi à établir depuis 2003 avec son programme d’exploration lunaire.

Aux incertitudes financières, s’ajoutent des verrous techniques et logistiques qui freinent la réalisation éventuelle des différents projets envisagés, à commencer par ceux liés à l’exploitation minière. Malgré les ambitions grandioses, l’absence d’infrastructures existantes complique la définition des plans d’action concrets réalisables.

Au début des années 2010, une bulle spéculative s’est formée concernant l’exploitation minière sur les astéroïdes. Cela permit, en 2016, à la société luxembourgeoise Planetary Resources d’obtenir auprès d’investisseurs privés une promesse de 50 millions de dollars après un tour de table pour cet ambitieux projet. Toutefois, l’argent de cette collecte de fonds n’est jamais arrivé, et le modèle économique de cette start-up n’a pas résisté. En 2018, ConsenSys, entreprise spécialisée dans la blockchain, rachète cette société et réduit progressivement les projets sensationnels. Pour la Lune, un appel d’air similaire existe à présent avec la société américaine Moon Express qui a levé 65,5 millions de dollars pour mener des vols commerciaux. La société japonaise Ispace a réuni 122,2 millions de dollars pour y exploiter des ressources.

Ces percées parmi les investisseurs privés représentent-elles une bulle spéculative ou s’inscrivent-elles dans une stratégie de très long terme où leurs contributions deviendraient indispensables pour les agences spatiales ?![]()

Florian Vidal, Associate Fellow, Université Paris Cité et José Halloy, Professeur de physique - Physics professor, Université Paris Cité

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.