Un nouvel « Entretien autour de l’informatique » en collaboration avec Binaire, le blog pour comprendre les enjeux du numérique.

Céline Merlet est une chimiste, chercheuse CNRS au Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT) de Toulouse. C’est une spécialiste des modèles multi-échelles destinés à décrire les matériaux de stockage d’énergie. Le stockage d’énergie (solaire ou éolienne par exemple) devient un défi scientifique majeur. Céline Merlet nous parle des supercondensateurs, une technologie pleine de promesses.

Binaire : Pourrais-tu nous raconter brièvement la carrière qui t’a conduite à être chercheuse en chimie et médaille de bronze du CNRS 2021

Céline Merlet : Au départ je n’étais pas partie pour faire de la chimie mais de la biologie. J’ai fait une prépa et je voulais devenir vétérinaire, mais pendant la prépa, je me suis rendu compte que je m’intéressais de plus en plus à la chimie. J’ai aussi fait un projet de programmation et j’y ai trouvé beaucoup de plaisir. Je suis rentrée, dans une école d’ingénieur, Chimie ParisTech. En 2e année, j’ai fait un stage de trois semaines sur la modélisation de sels fondus, des sels qui deviennent liquides à très hautes températures. J’y ai découvert la simulation numérique de phénomènes du monde réel, j’ai compris que j’avais trouvé ma voie. Après l’école de chimie, je suis retournée faire un doctorat dans ce même labo où j’avais réalisé le stage. Un postdoctorat en Angleterre, et j’ai été recrutée au CNRS en 2017.

B : Pourquoi n’es-tu pas restée en Angleterre ?

CM : Avec la difficulté d’obtenir un poste en France et le fait que j’étais bien installée en Angleterre, j’ai aussi candidaté là-bas. Mais, il y a eu le Brexit et cela a confirmé ma volonté de rentrer en France.

B : Tu es chimiste, spécialiste des systèmes de stockage électrochimique de l’énergie qui impliquent des matériaux complexes. Pourrais-tu expliquer aux lecteurs de binaire ce que cela veut dire ?

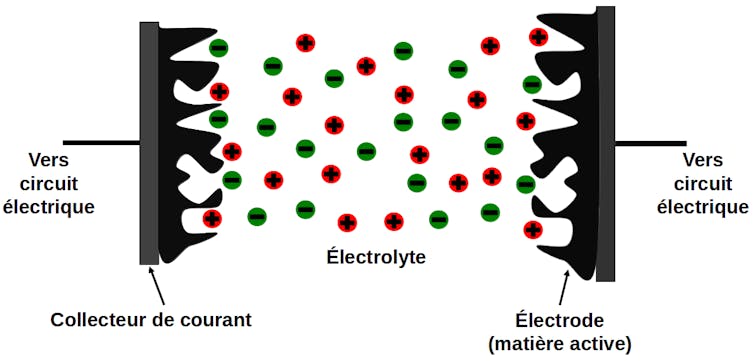

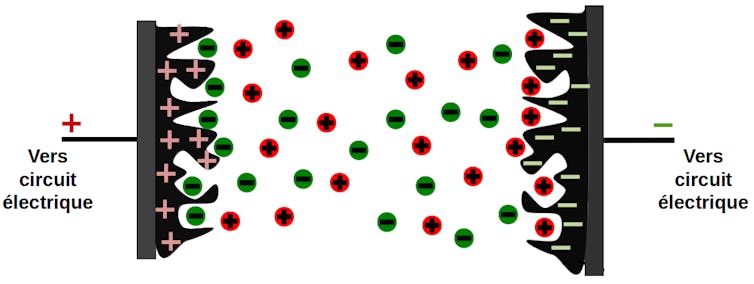

CM : Le stockage électrochimique de l’énergie concerne l’utilisation de réactions électrochimiques pour stocker de l’énergie. Les systèmes qu’on connaît qui font ça sont les batteries dans les téléphones et les ordinateurs portables, et les voitures. Les batteries utilisent des matériaux complexes avec certains éléments comme le lithium, le cobalt, et le nickel. On charge et décharge le dispositif en le connectant à un circuit électrique. Les matériaux sont modifiés au cours des charges et décharges. C’est ça qui leur permet de stocker de l’énergie.

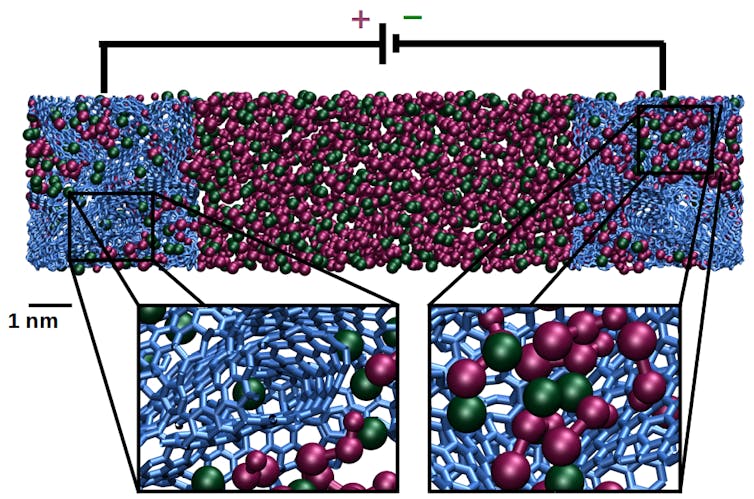

Ma recherche porte sur les supercondensateurs. Dans ces systèmes-là, on a deux matériaux poreux qui sont des électrodes qu’on connecte entre elles via un circuit extérieur. Quand on charge (ou décharge), des molécules chargées vont se placer dans des trous ou au contraire en sortent. Un stockage de charge au sein du matériau en résulte. Mais d’une manière très différente de celle des batteries. Il n’y a pas de réaction chimique. C’est une simple adsorption des molécules chargées.

B : Tu travailles sur la modélisation moléculaire, en quoi est-ce que cela consiste ?

CM : J’ai parlé des deux électrodes qui sont en contact avec cette solution d’ions chargés. Souvent pour les supercondensateurs, ce sont des carbones nanoporeux. Les pores font à peu près la taille du nanomètre (1 millionième de millimètre) : c’est quelque chose qu’on ne peut pas observer à l’œil nu. Pour comprendre comment les ions entrent et sortent de ces pores de carbone, au lieu de faire des expériences physiques, des mélanges dans un laboratoire, je fais des expériences numériques, des mélanges dans l’ordinateur. J’essaie de comprendre comment les ions bougent et ce qui se passe, à une échelle qu’on ne peut pas atteindre expérimentalement.

B : Ça exige de bien comprendre les propriétés physiques ?

CM : Oui pour modéliser la trajectoire des ions, la façon dont ils se déplacent, il faut bien comprendre ce qui se passe. Quand on lance une balle, si on donne les forces qu’on applique au départ, on peut en déduire la trajectoire. Pour les ions c’est pareil. On choisit le point de départ. On sait quelles forces s’appliquent, les forces d’attraction et de répulsion. On a des contraintes comme le fait qu’une molécule ne peut pas pénétrer à l’intérieur d’une autre. Cela nous permet de calculer l’évolution du système de molécules au cours du temps. Parfois, on n’a même pas besoin de représenter ça de manière très précise. Si une modélisation même grossière est validée par des expériences, on a le résultat qu’on recherchait. Dans mon labo, le CIRIMAT, il y a principalement des expérimentateurs. Nous sommes juste 4 ou 5 théoriciens sur postes permanents. Dans mon équipe, des chercheurs travaillent directement sur des systèmes chimiques réels et on apprend beaucoup des échanges théorie/expérience.

B : Typiquement, combien d’atomes sont-ils impliqués par ces simulations ?

CM : Dans ces simulations numériques, on considère de quelques centaines à quelques milliers d’atomes. Dans une expérience réelle, c’est au moins 1024 atomes. (Un millilitre d’eau contient déjà 1022 molécules.)

B : Et malgré cela, vous arrivez à comprendre ce qui se passe pour de vrai…

CM : On utilise des astuces de simulation pour retrouver ce qui se passe dans la réalité. Une partie de mon travail consiste à développer des modèles pour faire le lien entre l’échelle moléculaire et l’échelle expérimentale. Quand on change d’échelle, ça permet d’intégrer certains éléments mais on perd d’autres informations de l’échelle moléculaire.

B : Dans ces simulations des électrodes de carbone au sein de supercondensateurs modèles en fonctionnement, quels sont les verrous que tu as dû affronter ?

CM : Au niveau moléculaire, il y a encore des progrès à faire, et des ordinateurs plus puissants pourraient aider. Les matériaux conduisent l’électricité, les modèles considèrent que les carbones sont parfaitement conducteurs, mais en réalité ils ne le sont pas. Pour une meilleure représentation, il faudrait tenir compte du caractère semi-conducteur de ces matériaux et certains chercheurs travaillent sur cet aspect en ce moment.

Pour obtenir des matériaux qui permettraient de stocker plus d’énergie, il nous faudrait mieux comprendre les propriétés microscopiques qui ont de l’influence sur ce qui nous intéresse, analyser des résultats moléculaires pour essayer d’en extraire des tendances générales. Par exemple, si on a deux liquides qui ont des ions différents, on fait des mélanges ; on peut essayer brutalement plein de mélanges et réaliser des simulations pour chacun, ou on peut en faire quelques-unes seulement et essayer de comprendre d’un mélange à un autre pourquoi le coefficient de diffusion par exemple est différent et prédire ainsi ce qui se passera pour n’importe quel mélange. Mieux on comprend ce qui se passe, moins il est nécessaire de faire des modélisations moléculaires sur un nombre massif d’exemples.

B : Tu as reçu le prix « 2021 Price Ada Lovelace » de calcul haute performance (HPC). Est-ce que tu te présentes plutôt comme chimiste, ou comme une spécialiste du HPC ?

CM : Je ne me présente pas comme une spécialiste du calcul HPC mais mes activités nécessitent un accès à des ordinateurs puissants et des compétences importantes dans ce domaine. Une partie de mon travail a consisté en des améliorations de certains programmes pour pouvoir les utiliser sur les supercalculateurs. Rendre des calculs possibles sur les supercalculateurs, cela ouvre des perspectives de recherche, et c’est une contribution en calcul HPC.

B : Quelles sont les grandes applications de ton domaine ?

CM : Concernant les supercondensateurs, c’est déjà utilisé dans les systèmes start-and-stop des voitures. C’est aussi utilisé dans les bus hybrides : on met des supercondensateurs sur le toit du bus, et à chaque fois qu’il s’arrête, on charge ces supercondensateurs et on s’en sert pour faire redémarrer le bus. On peut ainsi économiser jusqu’à 30 % de carburant. Des questions qui se posent : Est-ce qu’on pourrait stocker plus d’énergie ? Est-ce qu’on pourrait utiliser d’autres matériaux ?

B : On sait que les batteries de nos téléphones faiblissent assez vite. Pourrait-on les remplacer par des supercondensateurs ?

CM : Si les batteries stockent plus d’énergie que les supercondensateurs, elles se dégradent davantage avec le temps. Au bout d’un moment le téléphone portable n’a plus la même autonomie que quand on a acheté le téléphone. Un supercondensateur peut être chargé et déchargé très vite un très grand nombre de fois sans qu’il soit détérioré. Pourtant, comme les quantités d’énergie qu’ils peuvent stocker sont bien plus faibles, on n’imagine pas que les supercondensateurs standards puissent remplacer les batteries. On voit plutôt les deux technologies comme complémentaires. Et puis, la limite entre supercondensateur et batterie peut être un peu floue.

B : Tu es active dans « Femmes et Sciences ». Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais et pourquoi tu le fais ?

CM : J’observe qu’on est encore loin de l’égalité femme-homme. En chimie, nous avons une assez bonne représentativité des femmes. Dans mon laboratoire, qui correspond bien aux observations nationales, il y a 40 % de femmes. Mais en sciences en général, elles sont peu nombreuses.

Un but de « Femmes et Sciences » est d’inciter les jeunes, et particulièrement les filles, à s’engager dans des carrières scientifiques. Je suis au conseil d’administration, en charge du site web, et je coordonne avec d’autres personnes les activités en région toulousaine. Je suis pas mal impliquée dans les interventions avec les scolaires, dans des classes de lycée ou de collège : on parle de nos parcours ou on fait des ateliers sur les stéréotypes, de petits ateliers pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes, pour comprendre ce que c’est et ce que ça peut impliquer dans les choix d’orientation.

Nous avons développé en 2019 un jeu, Mendeleieva, pour la célébration des 150 ans de la classification périodique des éléments par Mendeleïev. Nous l’utilisons pour mettre en avant des femmes scientifiques historiques ou contemporaines : on a un tableau et on découvre à la fois l’utilité des éléments et les femmes scientifiques qui ont travaillé sur ces éléments. Nous sommes en train de numériser ce jeu.

L’association mène encore beaucoup d’autres actions comme des expos, des livrets, etc.

B : La programmation est un élément clé de ton travail ; est-ce que tu programmes toi-même ?

CM : J’adore programmer. Mais comme je passe pas mal de temps à faire de l’encadrement, à voyager et à participer à des réunions, j’ai moins de temps pour le faire moi-même. Je suis les doctorants qui font ça. Suivant leur compétence et leur appétence, je programme plus ou moins.

B : D’où viennent les doctorants qui passent dans ton équipe ? Sont-ils des chimistes au départ ?

CM : Ils viennent beaucoup du monde entier : Maroc, Grèce, Inde. Ils sont physiciens ou chimistes. J’ai même une étudiante en licence d’informatique en L3 qui fait un stage avec moi.

B : Est-ce que certains thèmes de recherche en informatique sont particulièrement importants pour vous ?

CM : En ce moment, on s’interroge sur ce que pourrait apporter l’apprentissage automatique à notre domaine de recherche. Par exemple, pour modéliser, on a besoin de connaître les interactions entre les particules. Des collègues essaient de voir si on pourrait faire de l’apprentissage automatique des champs de force. Nous ne sommes pas armés pour attaquer ces problèmes, alors nous collaborons avec des informaticiens.![]()

Serge Abiteboul, Directeur de recherche à Inria, membre de l'Académie des Sciences, Inria; Céline Merlet, Chercheuse au Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT) de Toulouse, Toulouse INP, Université Toulouse III-Paul Sabatier, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Claire Mathieu, Directrice de recherche CNRS, Paris, École normale supérieure (ENS) – PSL

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.