À 1h14 cette nuit, la sonde DART va arriver à très grande vitesse sur Dimorphos, un petit astéroïde. Cet impact n’est pas un accident, mais bien une tentative de dévier la trajectoire d’un astéroïde… afin de savoir si nous pourrions utiliser cette méthode pour nous protéger des corps qui pourraient entrer en collision avec la Terre – un évènement très peu probable mais aux conséquences qui pourraient être désastreuses.

En effet, les missions précédentes à destination d’astéroïdes nous ont montré à quel point nos hypothèses peuvent se révéler fausses. Notre compréhension du processus d’impact repose pour l’instant sur des expériences d’impact en laboratoire sur des cibles de tailles centimétriques. Grâce aux missions DART, partie le 24 novembre 2021, et Hera, dont le lancement est prévu pour octobre 2024, nous aurons les moyens de vérifier nos modèles numériques avec des données à une échelle réellement pertinente. Ceci permettra d’utiliser ces modèles avec une fiabilité plus grande dans l’hypothèse (très peu probable) qu’un astéroïde soit en route vers la Terre. On cherche à éviter le scénario du film « Don’t look up » – qui cherche à dénoncer le déni du réchauffement climatique, mais qui montre un scénario tout à fait plausible du sujet choisi.

Jusqu’à présent, plusieurs techniques ont été proposées pour dévier un astéroïde, mais aucune n’a été testée. Détruire l’astéroïde n’est pas raisonnable en pratique, car il n’est pas possible de savoir combien de fragments seront générés, et nous risquerions de nous retrouver avec des tas de fragments qui finiraient quand même par tomber sur Terre. La méthode qui va être testée avec la mission DART de la NASA, en coopération avec la mission Hera de l’Agence spatiale européenne, s’appelle la méthode de l’« impact cinétique » : elle vise à écarter l’astéroïde de sa trajectoire initiale et à mesurer la déviation produite.

En gros, on joue au billard. Mais les astéroïdes ne sont pas des sphères dures comme les boules de billard, et nous ne savons pas comment ils réagissent aux chocs. Pour nous assurer que nous n’envoyons pas la cible sur une mauvaise trajectoire suite à l’impact, nous avons choisi de taper sur la petite lune d’un astéroïde double, qui fait à peine 160 mètres de diamètre.

Pourquoi a-t-on choisi cette lune ?

L’impact à haute vitesse va perturber la trajectoire de la « lune-astéroïde » Dimorphos autour de son corps principal appelé Didymos. La lune est beaucoup plus petite que Didymos, donc, quoiqu’il arrive, nous ne modifierons pas la trajectoire autour du Soleil du couple d’astéroïdes. Mais nous pourrons faire une mesure précise de la variation de vitesse de la lune.

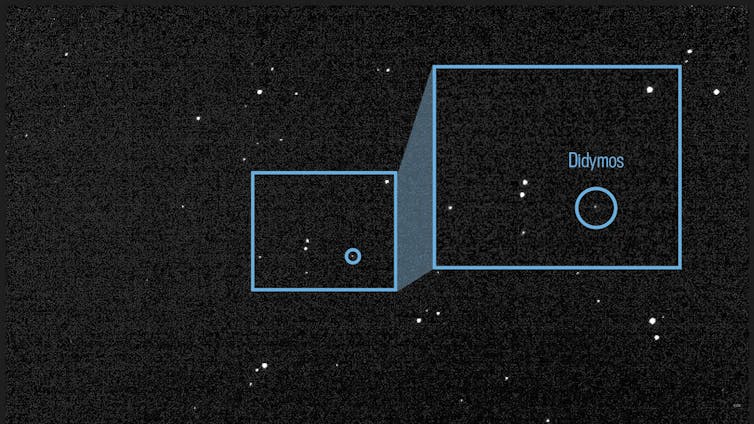

De plus, Didymos passe suffisamment près de la Terre au moment de l’impact (11 millions de kilomètres) pour que les télescopes terrestres puissent mesurer le changement de la période orbitale de Dimorphos autour de son corps principal, avant et après l’impact.

Pour l’instant cette période est de 11,92 heures, et au minimum, on s’attend à un changement de 73 secondes, qui est détectable depuis la Terre. C’est un minimum, car en réalité, le changement dépend de la façon dont la lune-astéroïde va réagir à l’impact, ce qui dépend de ses propriétés physiques… que nous ne connaissons pas. La seule chose que nous connaissons pour l’instant de Dimorphos est sa taille.

DART en approche

DART va donc devoir détecter Dimorphos avec sa caméra DRACO tout en s’approchant, mesurer sa forme de façon automatique, et se guider pour rentrer en collision avec l’astéroïde. La sonde ne commencera vraiment à résoudre le corps principal (c’est-à-dire avec plus d’un pixel) que quelques heures avant l’impact, et Dimorphos lui-même une heure avant l’impact.

Les images de DRACO seront transmises en direct par la TV de la NASA jusqu’à 3 secondes avant l’impact, offrant ainsi au public le privilège de découvrir avec nous ce nouveau petit monde. Nous aurons ainsi des informations sur les propriétés géologiques du site de l’impact : sera-t-il plat, ou couvert de roches ou de graviers ? Y aura-t-il des pentes ?

Ces informations sont cruciales pour interpréter le résultat de l’impact et serviront de conditions initiales pour les modélisations numériques qui cherchent à simuler l’impact. Le Cubesat italien LICIACube, déployé par DART il y a quelques jours, renverra des images des premières minutes après l’impact, ce qui nous fournira des informations sur les premiers matériaux de l’astéroïde éventuellement éjectés suite à l’impact. Ensuite, les observatoires terrestres, ainsi que le James Webb Space Telescope et Hubble depuis l’espace, observeront le système double pour mesurer la différence de période orbitale.

Cela permettra de nous assurer que DART a bien tapé l’astéroïde et de quantifier une partie du résultat. Cependant, il nous manquera la mesure des propriétés du cratère produit par l’impact (sa taille, sa profondeur) et la quantité de déviation produite, qui dépend de la masse de Dimorphos que DART ne pourra pas mesurer, et qui permettrait de valider pleinement la technique. C’est le rôle de la mission Hera.

Interview dans le Journal du CNRS.

Tout ce que l’on ignore

Ce qui est totalement fascinant, c’est qu’avec nos connaissances actuelles « avant impact », c’est-à-dire ce que disent nos modélisations numériques en fonction des propriétés physiques supposées car inconnues de Dimorphos, il pourrait se passer des tas de choses.

Par exemple, si Dimorphos est une roche résistante, l’impact pourrait produire un cratère d’une dizaine de mètres de diamètre. S’il est très poreux, DART pourrait s’enfoncer comme dans une éponge, et la déviation serait minime. Et s’il est faiblement résistant, il se pourrait même qu’il n’y ait pas de cratère et que l’impact déforme complètement l’astéroïde, en produisant une plus grande déviation.

Hera entre en scène

Hera est cruciale dans ce test de déviation, pour le documenter. En effet, il faut trois choses pour vérifier la validité des modèles d’impact d’astéroïde : tout d’abord, les conditions initiales et les informations sur les premiers instants après l’impact, fournies par DART, LICIACube et les observations depuis la Terre, ensuite le résultat final détaillé concernant la taille du cratère ou la déformation de l’objet et la quantité de déviation, et enfin les propriétés physiques de l’astéroïde qui influencent le résultat de l’impact.

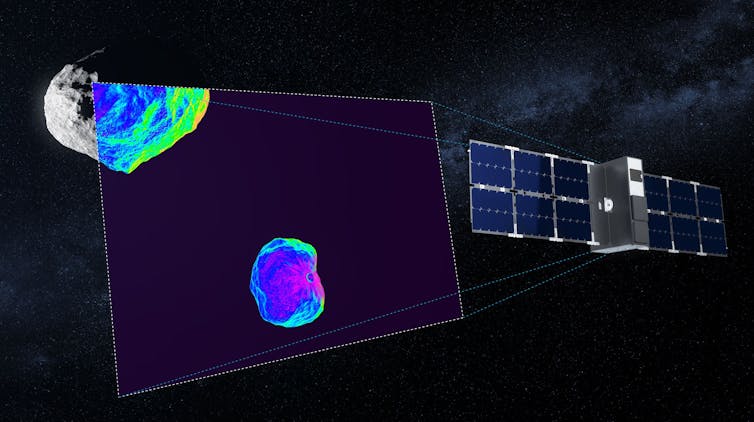

Hera va mesurer la masse de Dimorphos, et donc quantifier directement la quantité de déviation. Si un cratère a été produit, elle en mesurera toutes les caractéristiques. Si Dimorphos a été déformé, elle comparera cette déformation avec les images fournies par DART avant l’impact. Et surtout, elle déploiera deux Cubesats, Milani et Juventas, qui auront pour but d’étudier la composition de l’astéroïde et, pour la première fois, de caractériser sa structure interne.

Une telle mesure n’a jamais été faite directement, et tout ce que nous savons de l’intérieur de l’astéroïde provient d’interprétation ou de modélisations théoriques. Dimorphos est-il une roche monolithique ou un agrégat ? Quel est le degré d’hétérogénéité interne ? Ces informations sont cruciales car ce sont elles qui guident comment l’astéroïde réagit à un impact. Avec Hera, nous aurons ainsi une connaissance détaillée des propriétés géologiques du plus petit astéroïde jamais visité et qu’il est impossible d’obtenir autrement. Ceci a de nombreuses implications scientifiques, y compris concernant la formation des astéroïdes doubles qui représentent 16 % de la population des astéroïdes en général. Enfin, les collisions ont joué un rôle majeur dans l’histoire du système solaire : comprendre ce processus offre une contribution essentielle à la compréhension de cette histoire.

Quel est le risque qu’un astéroïde nous tombe sur la tête ?

Sur tous les astéroïdes que nous connaissons, aucun ne nous menace pour le prochain siècle au moins : l’inventaire des astéroïdes géocroiseurs plus grands qu’un kilomètre de diamètre (qui est le seuil en taille pour une catastrophe à l’échelle du globe) est quasiment complet ; et nous cherchons maintenant à faire l’inventaire de tous ceux plus grands que 140 mètres (seuil pour une catastrophe à l’échelle d’une région ou un petit pays). Nous n’en connaissons pour l’instant que 40 % et la NASA cherche à finaliser le financement d’un télescope spatial appelé NEO Surveyor qui pourrait réaliser l’inventaire en dix ans depuis l’espace.

Heureusement pour nous, la fréquence d’impact d’astéroïdes de cette taille est de 10 000 ans environ, donc la probabilité que l’un d’eux nous arrive dessus à court terme reste très faible. Certes, plus les objets sont petits, plus ils sont nombreux, donc plus les fréquences d’impact augmentent ; mais ils font également des dégâts bien plus localisés, avec une probabilité plus grande de se produire au-dessus des déserts et des océans.

Le risque d’impact d’astéroïde est donc un risque à très faible probabilité, mais aussi à haute conséquence… et dont on sait qu’il se reproduira sur le long terme.

L’idée est de pouvoir anticiper l’arrivée d’un astéroïde et d’offrir aux futures générations un plan robuste de telle sorte qu’elles n’aient pas à improviser le jour où elles y seront confrontées. Pour élaborer un plan de protection planétaire robuste, il faut prendre en compte de nombreux paramètres que DART et Hera vont permettre de préciser. Sur ces enjeux, l’Europe joue un rôle pionnier, et les discussions ont également lieu au sein de l’ONU pour élaborer une réponse coordonnée au niveau international. Le chemin est encore long, mais nous y couvrons tous les aspects, techniques, scientifiques, politiques, légaux, et de communication.

Les dinosaures auraient certainement apprécié une telle démarche !![]()

Patrick Michel, Astrophysicien, Directeur de Recherche au CNRS, Responsable Scientifique de la mission spatiale Hera (ESA), Université Côte d’Azur et Alain Herique, Astrophysicien, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.