L’Agence de la transition écologique (Ademe) a mené une étude publiée en mars 2021 pour dresser un état des lieux des démarches low-tech et des perspectives associées. Car si le concept prend racine dans les années 1970 avec des auteurs comme Ivan Illich, Lewis Mumford, Ernst F. Schumacher, Jacques Ellul ou Cornélius Castoriadis, il n’existe pas de définition commune et partagée relative à ce terme. L’objectif était donc d’en proposer une autre, complémentaire.

En bref, alors que la masse de la « techno-sphère » (objets, machines, équipements, infrastructures, etc.) fabriquée par l’humain (évaluée à 1100 milliards de tonnes) aurait dépassé celle de la biomasse terrestre (évaluée à 1000 milliards de tonnes) selon une étude parue dans Nature en décembre 2020, la démarche low-tech vise à réduire la taille, l’intensité et la complexité du système technique de l’économie pour que celle-ci se « ré-encastre », comme dirait l’économiste hongrois Karl Polanyi, dans les limites planétaires.

Tentons d’en dresser les contours.

Le triptyque « utilité, durabilité, accessibilité »

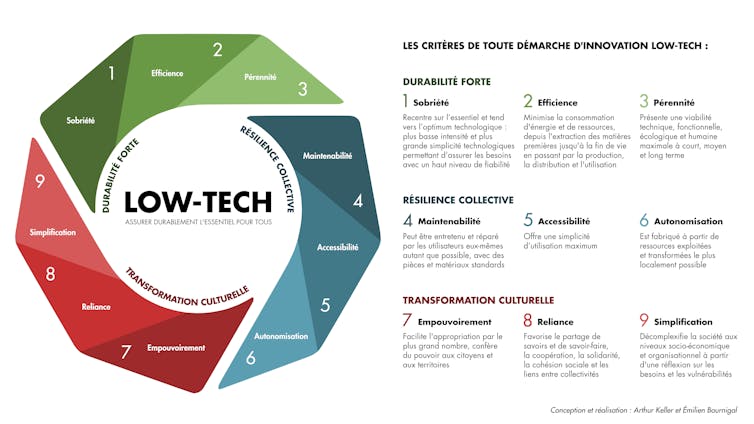

Et concrètement ? Le terme low-tech est associé dans les esprits à la diminution de l’empreinte environnementale d’un objet en particulier – par exemple, un cuiseur solaire ou des toilettes sèches. Le Low Tech Lab, laboratoire d’exploration, de documentation et de démonstration low-tech, dresse une liste de trois critères caractérisant les produits low-tech : l’accessibilité, la durabilité et l’utilité.

L’accessibilité renvoie à la démocratisation de l’accès aux savoirs, savoir-faire (et même savoir-être) techniques, dans une perspective de circulation ouverte (open source) par la transmission et des parcours de formation adaptés.

La low-tech est durable en ce qu’elle s’inscrit dans des logiques d’économie circulaire, de réemploi, de réutilisation, de recyclage. Elle encourage par conséquent la réflexion sur la sobriété mais aussi sur l’écoconception et la simplicité de l’outil technique, en évitant par exemple les alliages de matériaux, qui rendent le recyclage beaucoup plus difficile.

Enfin, l’objet low-tech doit être utile : baisser l’empreinte écologique d’un objet qui répond à un besoin relevant d’une consommation ostentatoire et superfétatoire n’aurait pas de sens.

Discernement, remède à l’ambivalence technique

Tous ces critères sont bien sûr au cœur de la définition qu’a tenté de construire l’Ademe, et celui de l’utilité en tête : elle renvoie aux notions de sobriété et de discernement, comme remède à l’ambivalence de la technique mise en avant par l’historien et sociologue Jacques Ellul, et la nécessité d’en déterminer collectivement la finalité avant de la développer.

[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Un chauffe-eau solaire a beau être low-tech dans sa conception, il n’a pas de sens s’il est utilisé pour chauffer une piscine privée. De même que des outils agricoles low-tech ne sont pas pertinents s’ils sont au service d’organisations et pratiques agricoles économiquement inefficaces, insoutenables énergétiquement et destructrices des sols et du vivant. À l’inverse, certains secteurs stratégiques, comme le domaine militaire ou la santé, pourront difficilement se passer de certaines technologies de pointe.

Derrière, c’est tout un système de pensée et de valeurs que doit aider à transformer la démarche low-tech, avant même la dimension purement technologique.

Un requestionnement central des besoins

Parce qu’elle interroge notre rapport anthropologique à la technique, à l’aune notamment de certains renoncements de consommation, la démarche low-tech dépasse donc la simple échelle de l’objet ou du service rendu par la technologie, et c’est ce qu’a voulu montrer l’Ademe : il s’agit non seulement de concevoir des systèmes techniques durables, d’entretenir l’existant plutôt que de le remplacer, d’en démocratiser l’accès et également d’en maîtriser les usages, mais aussi et surtout de questionner nos besoins sous différents angles combinés (psychologique, sociologique, sanitaire, économique, culturel, historique, géographique, etc.).

Pour tenter de l’objectiver, une telle approche pourra conduire à passer du modèle de la totémisation du PIB, du réductionnisme à l’invididu-consommateur et du solutionnisme technologique à celui d’un « pouvoir de bien vivre et de faire-ensemble » caractérisé par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs au regard des insécurités climatique, énergétique, alimentaire, écologique, sanitaire, technologique, économique, sociale, identitaire, culturelle et physique subies sous les effets conjugués de la globalisation et du dépassement des limites.

Niveau d’inégalités sociales, accès à l’emploi, espérance de vie en bonne santé, qualité de l’énergie, de l’alimentation, de l’eau, de l’air, des sols, de l’instruction, des soins, de l’information, accès à la mobilité, à la culture et à la nature, capacités de résilience aux chocs, indicateurs de santé (obésité, alcoolisme, tabagisme, etc.), niveaux de violence, progression des séparatismes et obscurantismes, etc : autant de variables à analyser dans leurs interactions pour créer les conditions d’une cohésion sociale solide indispensable à une nation plus sobre et résiliente et donc plus low-tech.

Comme toute démarche de sobriété, elle doit s’inscrire dans une gestion planifiée et équitable des limites planétaires par l’État, en privilégiant par exemple les outils de régulation structurelle par les quantités (réglementations, quotas démocratiquement définis) en parallèle d’investissements dans les alternatives. Car la régulation conjoncturelle par les prix (aides, fiscalités), en plus de creuser la dette publique, pénalise surtout les plus modestes d’entre nous ou ne les libère pas de leurs dépendances aux ressources finies, quand les plus aisés ont des marges de réduction de consommation importantes et les moyens de contourner ou de supporter la fiscalité.

Une approche systémique intrinsèque

Des ambitions qui ouvrent un large champ transdisciplinaire d’explorations et d’expérimentations scientifiques impliquant une démarche systémique qui tient compte des différentes variables endogènes et exogènes, de leurs interactions complexes et des objectifs ou fonctions du système considéré.

Prenons l’exemple du système de mobilité. La démarche low-tech embarque alors une analyse globale en amont qui permet de déboucher sur un projet de transformation du système diminuant son intensité et sa complexité technologique, anticipant les effets rebonds et désaliénant l’humain.

On constate en effet aujourd’hui que les consommations d’énergie et émissions des voitures ne baissent pas malgré des moteurs plus efficaces et moins polluants. Et ce du fait non seulement de l’augmentation de la taille du parc mondial de véhicules mais aussi du poids unitaire croissant des véhicules, lié à l’ajout d’équipements de confort et de sécurité, eux-mêmes induits par une demande sociale façonnée par le marketing et le mimétisme social (publicités, influenceurs, etc.), et permise par les vitesses élevées de circulation du code de la route.

Ainsi, dans un système de mobilité dominé, dans ses multiples variables (équipements, véhicules, infrastructures, règles de circulation, services, aménagements, imaginaire collectif…), par la voiture individuelle, l’usage de véhicules considérés plus low-tech, comme le vélo et ses déclinaisons, ne pourra pas se déployer rapidement.

Un passage à l’échelle à enclencher

Par ailleurs, la question du déploiement à plus grande échelle de systèmes low-tech implique de penser des modèles socio-économiques et organisationnels qui faciliteront le passage à l’échelle, en particulier par le levier des communs, c’est-à-dire de ressources naturelles, techniques mais aussi socioculturelles et politiques définies et gérées par une assemblée de citoyens ou de leurs représentants selon des règles démocratiquement établies.

L’Ademe a par exemple lancé une initiative nationale baptisée l’eXtrême Défi, qui vise à faire émerger des écosystèmes de conception et de production de véhicules low-tech, intermédiaires entre le vélo et la voiture. Une gamme de véhicules standardisés, très légers, peu consommateurs, facilement réparables et dotés de moins de pièces détachées, qui entend devenir une alternative crédible à la voiture, notamment dans les territoires peu denses.

Ce défi a vocation à créer des écosystèmes territoriaux, avec des acteurs locaux et des processus de fabrication standardisés et ouverts, selon la logique de commun évoquée plus haut, afin de lever le frein de la propriété intellectuelle et d’accélérer le déploiement des savoirs et savoir-faire, dans une perspective collaborative. L’ambition de l’eXtrême Défi étant que ces écosystèmes soient opérationnels d’ici trois ans, avec une production de 30 à 40 véhicules par an, selon une cadence d’« artisanat de série ».

Stratégie de relocalisation en Europe

Enfin, cette dimension territoriale de la démarche low-tech a aussi l’ambition de réorganiser les flux physiques (biens et personnes) dans le temps et dans l’espace. Elle s’inscrit donc dans les stratégies nationales de relocalisation des activités productives et d’aménagement du territoire, avec la volonté de rééquilibrer les dynamiques entre les métropoles, très peu soutenables et résilientes aux chocs à venir par leurs tailles et leurs densités d’activités, et la ruralité, en déprise démographique, souvent sinistrée socioéconomiquement.

Elle peut apporter une puissante contribution dans cette stratégie de rééquilibrage territorial, en privilégiant notamment les villes petites et moyennes et les villages reliés par un maillage fin de systèmes de mobilités des personnes et des biens (vélo, véhicule intermédiaire, bus, car, covoiturage, train, bateau), et en développant des économies prospères, plus intensives en emplois manuels, serviciels et intellectuels hautement qualifiés et dignement valorisés (et parfois combinés en plusieurs métiers) qu’en technologies et machines, largement fondées sur une agriculture écologique et paysanne, et plus généralement sur la préservation des écosystèmes et le soin du vivant.

De fait, elle a vocation à être créatrice de sens, afin de réenchanter la valeur du travail comme voie d’émancipation et d’autonomie tant individuelles que collectives, à l’instar des combats des mouvements ouvriers européens concomitants aux révolutions industrielles des XIXe et XXe siècles.![]()

Thibaut Faucon, Coordinateur scientifique et technique, Ademe (Agence de la transition écologique)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.