|

| Satellite Sentinel-2. ESA/ATG medialab |

Par Frédéric Archaux, Inrae et Cécile Vincent-Barbaroux, Université d’Orléans

Avec plus de 65 000 hectares de végétation partis en fumée, l’été 2022 aura été celui des incendies et s’inscrit parmi les pires de ces dernières décennies, avec 2003 et 2019.

Ces feux, qui ne se limitent plus à la seule zone méditerranéenne, provoquent leur lot de victimes au sein de la population et chez les pompiers, de destructions, de pertes économiques et environnementales. Des assauts répétés du climat qui engendrent aussi une dégradation progressive de la santé des arbres.

Au fil du siècle dernier, des outils de diagnostic ont émergé pour suivre de près l’état des forêts. Aujourd’hui, les progrès de l’imagerie offrent un potentiel immense.

Forêts fragiles, la lente prise de conscience

Dès le début du XXe siècle, les forestiers constatent l’émergence de nouveaux pathogènes des arbres – oïdium du chêne, chancre du châtaignier, dendroctone… Mais il faudra attendre 1958 pour que soit créé l’inventaire forestier national, institut destiné à récolter des statistiques sur les forêts.

Ce n’est que dans les années 1960 que se mettent en place les premiers observatoires puis les premiers suivis de l’état des forêts métropolitaines. La sécheresse de 1976, la mortalité des chênes de la forêt de Tronçais ou encore les dépérissements des résineux dans l’Est entraînent la création d’un département santé des forêts (DSF) au sein du ministère de l’Agriculture en 1989. Est alors établi un suivi de l’état d’environ 12 000 arbres sur 600 placettes permanentes installées de façon systématique tous les 16 km sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Chacun de ces arbres est scruté à la loupe, pour repérer d’une part les mortalités de branches pour toutes les essences et d’autre part, le manque de ramifications pour les feuillus et le déficit d’aiguilles pour les résineux. Les observations menées depuis la mise en place de ce dispositif et sur des placettes non permanentes dressent un tableau inquiétant de la santé de nos forêts. Si moins de 1 % des arbres suivis meurent chaque année, la mortalité est en constante progression depuis 2010.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Dans le houppier, c’est-à-dire la partie sommitale des arbres, le constat est encore plus net : la perte de feuilles – dite déficit foliaire – y a crû de manière constante depuis le début des mesures en 1997. Pour la mortalité comme le déficit foliaire, pratiquement toutes les espèces d’arbres sont touchées.

Le « dépérissement forestier » est évoqué lorsque ce phénomène de dégradation affecte un peuplement entier, voire des massifs. Généralement, il implique plusieurs facteurs environnementaux, qui peuvent se succéder ou agir de concert.

Cercle vicieux et course contre la montre

On distingue des facteurs prédisposants (la nature des sols, l’identité et l’origine génétique des arbres en place, la densité du peuplement et/ou considérées), des facteurs déclenchants (des événements de sécheresse et de canicule sévères ou répétés, des défoliations successives à la suite d’attaques de phytophages) induisant une perte de vigueur des peuplements, et enfin des facteurs aggravants (des ravageurs des parties aériennes ou racinaires) contribuant à la mort des arbres affaiblis.

Connus de longue date, ces phénomènes se manifestent actuellement avec une intensité et une ampleur sans précédent. Or les modélisations n’incitent pas à l’optimisme : le climat continuera de se dégrader, mettant à mal la capacité de nombreuses essences d’arbres à se maintenir et adapter leur répartition naturellement.

Cela menace les multiples services que nous offrent les forêts : une forêt qui dépérit stocke de moins en moins de carbone et devient plus sensible au feu.

Le carbone étant relargué sous forme de CO2 dans l’atmosphère lors des incendies, cela renforce l’intensité, la durée et la fréquence des sécheresses et des canicules, et donc le risque de feu. Un cercle vicieux auquel s’ajoute un risque accru de tempêtes et d’attaques de ravageurs favorisés par le changement climatique.

Des arbres qui dépérissent perdant très vite leur valeur économique, il est crucial de détecter le phénomène rapidement pour sauver ce qui peut l’être et récolter le bois.

La forêt vue du ciel

Ce faisant, il est aussi indispensable de mieux appréhender le rôle relatif des facteurs prédisposants, aggravants et déclenchants pour proposer d’autres pratiques de gestion forestière. Les observations au sol, comme les suivis du DSF, sont à cet égard nécessaires pour alerter et comprendre le phénomène du dépérissement. Mais elles ne permettent pas de couvrir tout le territoire.

Le développement de satellites ouvre quant à lui de nouveaux horizons. Le premier dédié à l’observation de la Terre, Landsat-1, est lancé le 23 juillet 1972 par les États-Unis. La France se dote des satellites SPOT (Système Probatoire d’Observation de la Terre) à partir de 1985. S’ils fournissent des images de haute résolution, le coût prohibitif de traitement des images limite leur utilisation.

Les images ne sont pas seulement dans le domaine visible mais aussi dans l’infrarouge, car ce domaine spectral renseigne précisément sur la structure interne des feuilles (proche infrarouge) ou encore sur l’humidité des sols et des végétaux (moyen infrarouge), et permet de distinguer correctement les feuillus des résineux, un feuillage sain d’un feuillage sénescent.

Il existe aujourd’hui une batterie de métriques qui intègrent dans leur calcul différentes bandes spectrales pour un pixel donné. La plus connue d’entre elles est sans conteste le NDVI (normalised difference vegetative index) basé sur la réflectance des canaux rouge (R) et proche infrarouge (PIR).

Dépérissement à l’heure du big data

Aujourd’hui, les satellites SPOT ont laissé place aux satellites européens Sentinel du programme européen Copernicus, avec des avancées majeures. La résolution des images au sol est au minium de 10m×10m et les appareils, qui embarquent des capteurs optiques et/ou radars, repassent aux mêmes endroits tous les cinq jours. Cerise sur le gâteau, les images sont gratuites.

La recherche s’est lancée depuis longtemps dans l’exploitation de ces images. Et l’augmentation spectaculaire des capacités informatiques pour les traiter offre la possibilité de suivis à grande échelle et haute résolution encore inimaginables il y a dix ans.

Dans le domaine de la télédétection forestière, les acteurs de la recherche (ONF, CNPF, DSF, IGN, CNES, INRAE, Université d’Orléans, entre autres) ont mis leurs forces en commun au sein du Centre d’expertise scientifique changements et santé des forêts tempérées.

Les couleurs de l’épicéa

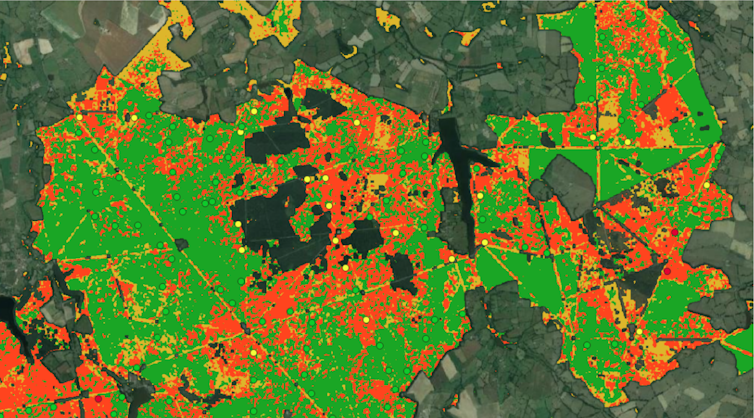

Ils ont ainsi développé une routine informatique (ForDead, Dutrieux et coll., 2021) pour quantifier la mortalité des forêts d’épicéas à partir des images Sentinel.

La France a en effet connu à partir de 2018 des attaques massives sur des épicéas, d’abord dans le Grand Est, puis les années suivantes dans la quasi-totalité de la moitié nord de la France. La faute au typographe, un coléoptère d’un demi-centimètre, capable de tuer des épicéas lors de ses pullulations, en agressant les vaisseaux conducteurs de l’arbre. On estime que cette crise, qui commence seulement à marquer le pas, a touché environ 55 000 ha, obligeant à récolter en urgence 19 millions de m3 d’épicéas en France.

Un épicéa en bonne santé est d’un vert sombre, un épicéa tout juste mort prend une coloration diagnostique orangée tendant vers le gris à fur et à mesure que tombent les aiguilles. C’est ce changement radical de couleur du houppier, mesuré par différentes métriques de végétation, qu’exploite ForDead.

Cette chaîne de traitement, qui a prouvé son efficacité dans le cas de l’épicéa, est en cours d’évaluation pour suivre l’état de santé d’autres essences. C’est le cas notamment des chênaies.

Hécatombe de chênes pédonculés

Des mortalités massives de chênes pédonculés et, dans une moindre mesure, de chênes sessiles sont observées dans plusieurs grandes forêts de plaine comme à Chantilly et à Vierzon. Les premières études ont montré que la télédétection permettait de bien identifier les peuplements sains et les plus touchés mais peinait à prédire correctement les taux d’attaques intermédiaires. L’exercice s’avère plus délicat que pour l’épicéa.

En effet, le dépérissement des chênes est un processus lent qui peut prendre plusieurs décennies avant d’aboutir à la mort des arbres, les chênes pouvant même récupérer les bonnes années. Le changement de coloration est également moins spectaculaire que pour l’épicéa. Enfin, ils sont souvent en mélange avec d’autres essences, avec un sous-étage et un sous-bois qui peuvent masquer, vu du ciel, la dégradation de l’état de santé des chênes.

Les études s’orientent aujourd’hui vers l’identification des métriques les plus pertinentes ou l’utilisation de l’intelligence artificielle dont l’intérêt n’est plus à démontrer pour l’exploitation des séries temporelles d’images. C’est ce que s’attache à faire le programme de recherche Sycomore. Les attentes des forestiers sont grandes et le pari scientifique et technique est en passe d’être gagné. Pour que nos forêts ne partent pas en poussières ou en fumée.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 7 au 17 octobre 2022 en métropole et du 10 au 27 novembre 2022 en outre-mer et à l’international), et dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition aura pour thème : « Le changement climatique ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.![]()

Frédéric Archaux, Chercheur, Inrae et Cécile Vincent-Barbaroux, Chercheuse, Université d’Orléans

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.