À l’heure où l’intelligence artificielle accélère la propagation de fausses images et de photos sorties de leur contexte, apprendre aux élèves à sourcer leurs informations est plus important que jamais. Et les cours d’histoire se doivent d’intégrer aujourd’hui une formation à l’histoire numérique que peuvent faciliter des outils comme le projet VIRAPIC qui aide à repérer des photos virales.

Chaque jour, des images en lien avec des évènements historiques sont mises en ligne sans être référencées – avec leur auteur, leur date, leur localisation, leur lieu de conservation – et encore moins contextualisées par un commentaire historique. C’est le cas, par exemple, de cette photographie, la plus souvent publiée pour représenter les exactions des « mains coupées » dans le Congo de Léopold II, au tournant du XIXe au XXe siècle. En 2024, on la retrouve sur des milliers de pages web sans que l’auteur de cette photographie soit toujours mentionné et sans faire l’objet d’un commentaire historique approprié.

Cette photographie semble illustrer de manière saisissante les exactions commises par les compagnies de caoutchouc au Congo. Mais que peut-on voir de cette photographie sans connaître son histoire ? Le spectateur est ici contraint d’interpréter le message photographique au filtre de ses propres représentations, saisi par le contraste entre les victimes et les Européens habillés de blanc jusqu’au casque colonial, lesquels semblent justifier les châtiments corporels par leur pose hiératique.

En réalité, cette photographie a été prise en 1904 par une missionnaire protestante, Alice Seeley Harris, pour dénoncer ces violences et les deux hommes sur la photographie participent à cet acte de résistance photographique qui contribuera à mobiliser l’opinion publique européenne contre les crimes commis dans l’État indépendant du Congo. L’identité et les intentions du photographe ne sont pas ici un détail : ils rendent compte d’une réalité historique plus complexe, celle d’une « polyphonie morale » des sociétés européennes à la fin du XIXe siècle, divisées sur le bien-fondé et les dérives de la colonisation.

Un brouillard numérique d’images décontextualisées

Des exemples comme celui-ci, il en existe des milliers sur le web, les publications et partages d’images générant un brouillard de photographies décontextualisées, rendues virales par les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux numériques.

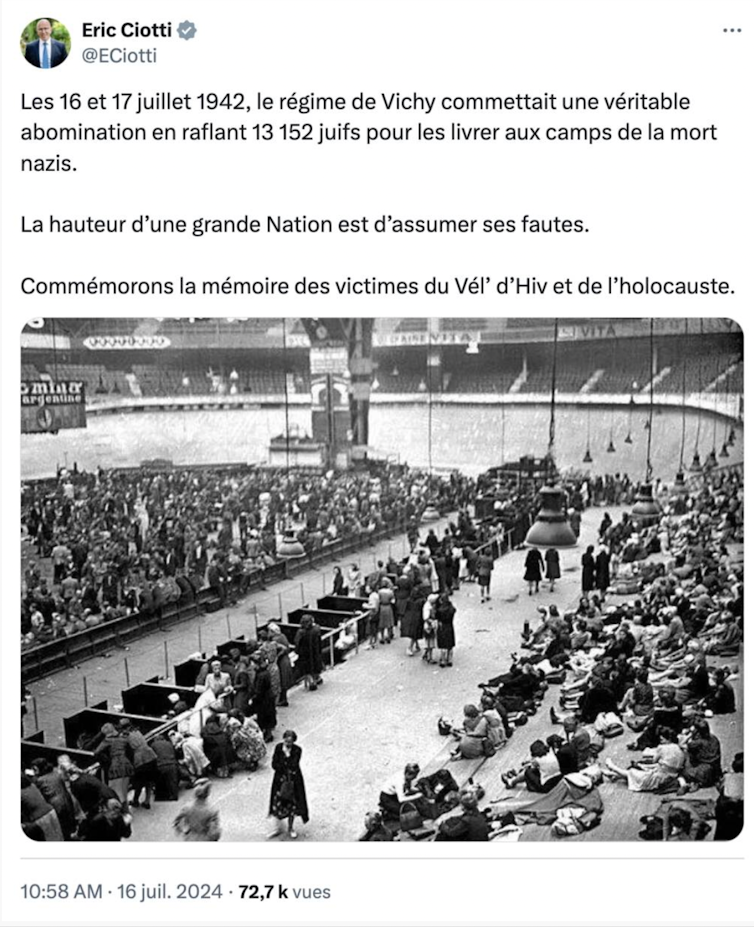

Prenons l’exemple de ce tweet d’Eric Ciotti posté le 16 juillet 2024 en commémoration de la rafle du Vel d’Hiv :

La photographie postée n’a pas grand-chose à voir avec les rafles des 16 et 17 juillet 1942 : il s’agit en réalité d’un cliché montrant des Français soupçonnés de collaboration enfermés au Vel d’Hiv après le Libération. Ce compte Twitter n’est pas le seul à reproduire cette erreur ; il faut noter que les algorithmes de Google images ont longtemps placé cette photographie dans les premiers résultats de recherche à la suite des mots clefs « Rafle du Vel d’Hiv ».

La rectification de cette erreur est-elle seulement l’affaire des historiens préoccupés par l’identification des sources ? En réalité, cette erreur participe à la méconnaissance historique de la rafle du Vel d’Hiv. Comme le montre l’historien Laurent Joly, il existe une seule photographie de la rafle, prise le 16 juillet 1942 à des fins de propagande et pourtant jamais publiée dans la presse. Ce détail n’est pas anodin, il révèle que les autorités allemandes ont interdit la publication des photographies de la rafle, alertées par la désapprobation de la population parisienne.

Un défi pour les enseignants

Ces quelques exemples doivent nous alerter sur l’usage illustratif de la photographie encore trop présent dans l’édition scolaire. Faute de place, les manuels se contentent, le plus souvent, d’une simple légende sans commentaire pour éclairer ou confirmer le cours de l’enseignant.

L’usage des photographies par les historiens a pourtant évolué ces dernières années, considérant désormais celle-ci comme de véritables archives auxquelles doivent s’appliquer les règles élémentaires de la critique des sources. Un tel usage gagnerait certainement à être généralisé dans l’enseignement de l’histoire pour sensibiliser les élèves à la critique documentaire – le plus souvent résumée par la méthode SANDI (Source, Auteur, Nature, Date, Intention). Car, si cette méthode est parfois jugée artificielle par les élèves, elle trouve une justification, pour ainsi dire immédiate, dans la critique de l’archive photographique.

En effet, le regard porté par les élèves sur l’image photographique change radicalement une fois connue son histoire.

Cette approche documentaire est d’autant plus nécessaire que les élèves et les étudiants s’informent aujourd’hui de plus en plus sur les réseaux sociaux, des réseaux où les photographies sont relayées par des armées de comptes sans scrupules méthodologiques et parfois orientées par des lectures complotistes du passé.

Il faut encore ajouter une autre donnée pour comprendre l’enjeu pédagogique qui attend les enseignants d’histoire dans les années à venir : d’ici 2026, selon un rapport d’Europol, la majorité du contenu disponible sur le web sera généré par l’IA. Cela impliquera probablement la publication de fausses photographies de plus en plus crédibles et sophistiquées, lesquelles tiendront lieu de preuve à des fictions déguisées en histoire.

La prolifération des IA génératives, l’accélération des échanges de photographies inventées, détournées ou décontextualisées constituent un véritable défi pédagogique. Comment enseigner l’histoire aux élèves sans leur transmettre les outils pour affronter la désinformation historique en ligne ? Comment expliquer aux élèves l’environnement numérique dans lequel ils sont immergés (IA, algorithmes, vitalités des images) sans proposer un cours d’histoire qui soit aussi un cours d’histoire numérique ?

Un projet pour lutter contre la viralité de la désinformation historique

Pour répondre à ces défis, l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe (EHNE-Sorbonne Université) et les équipes d’informaticiens du CERES-Sorbonne Université élaborent un nouvel outil qui vise autant un public d’enseignants que d’éditeurs et les journalistes : le projet VIRAPIC, une plate-forme numérique dont l’objectif est de repérer les photographies virales (reproduites en ligne à une très grande échelle et/ou sur un laps de temps réduit) lorsque celles-ci sont inventées, détournées ou décontextualisées des évènements historiques qu’elles prétendent illustrer.

L’objectif est double. Il s’agit d’injecter du contenu historique autour des photographies virales (source, légende, commentaire historiques) et d’analyser les viralités numériques des photographiques (Qui les publie ? Sur quels supports ? Avec quelle temporalité ?). Le projet VIRAPIC aborde surtout le problème de la désinformation historique par une approche pragmatique : lutter contre la viralité de la désinformation par le référencement du travail historien sur les moteurs de recherche.

L’originalité de cet outil tient en effet à la possibilité d’agir directement sur les pratiques des internautes grâce au référencement de l’Encyclopédie EHNE dont les pages web apparaissent dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Ainsi, les internautes recherchant des photographies pour illustrer les évènements historiques verront apparaître les pages web EHNE/VIRAPIC dans les premiers résultats de recherche comme Google Images.

En constituant une base de référencement des photographies virales, détournées, décontextualisées ou inventées autour d’évènement historiques, le projet VIRAPIC permettra d’accéder rapidement à un contenu historique solide et critique sur les images que les élèves, enseignants ou éditeurs souhaitent publier en ligne ou utiliser en cours.

Science et Société se nourrissent mutuellement et gagnent à converser. La recherche peut s’appuyer sur la participation des citoyens, améliorer leur quotidien ou bien encore éclairer la décision publique. C’est ce que montrent les articles publiés dans notre série « Science et société, un nouveau dialogue », publiée avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.![]()

Mathieu Marly, Responsable éditorial de l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (Sorbonne Université - Éducation nationale), agrégé, docteur en histoire contemporaine et chercheur associé au laboratoire SIRICE, Sorbonne Université et Gaël Lejeune, Enseignant-chercheur, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.