La fermeture du réseau cuivre s’accélère en France. Après une première vague début 2025, l’arrêt du réseau cuivre d’Orange s’étend à grande échelle. Le 27 janvier 2026, 763 nouvelles communes verront disparaître définitivement l’ADSL. Une bascule technologique majeure, portée par la généralisation de la fibre, mais qui pose encore des questions concrètes dans certains territoires. Le calendrier s’accélère. Après la fermeture technique du réseau cuivre dans 162 communes au 31 janvier 2025, Orange passe un nouveau cap ce mardi 27 janvier avec l’arrêt définitif du cuivre dans 763 communes supplémentaires. Cette étape marque l’entrée du plan national de fermeture dans une phase beaucoup plus perceptible pour les particuliers, avec la disparition effective de l’ADSL et des services associés. Ce mouvement s’inscrit dans un processus engagé de longue date. Propriétaire du réseau cuivre historique, Orange a transmis dès 2022 à Arcep, le gendarme des télécoms, un plan détaillé...

Si les robots dits sociaux sont encore loin d’accompagner notre quotidien, on peut d’ores et déjà s’interroger sur le projet dont ils sont porteurs. A l’heure où les pratiques numériques confortent plus que jamais l’analyse deleuzienne sur les sociétés de contrôle, la tentation est grande pour la robotique sociale, encore très malléable, de chercher son modèle économique du côté d’un capitalisme cognitif datavore et peu scrupuleux.

Vers un « dataterminisme »

Comme le révèlent les faillites dans le secteur, le robot social peine à trouver sa raison d’être et son modèle économique en dehors des laboratoires. L’innovation étant aujourd’hui en grande partie darwiniste, le marché fait face à des offres de « solutions » pour lesquelles il n’existe pas encore de problème. Or, quel est aujourd’hui le critère de « sélection artificielle » sur le marché numérique ? Les données.Rien de tel, donc, qu’un produit collecteur de données pour assurer sa sélection sur le marché. Je nomme cette mécanique « dataterminisme » car, malgré le caractère illusoire du déterminisme technologique, le matraquage technocapitaliste en matière dataïste, tant en actes techniques et financiers qu’en paroles, obstrue le champ des possibles. L’idéologie selon laquelle il n’est point de salut en dehors de la donnée est ainsi renforcée.

Dans le sillage des enceintes connectées

Les enceintes connectées témoignent à cet égard d’une réussite assez stupéfiante. Elles ne diffèrent pourtant pas tellement de tous les robots sociaux de type « compagnons » domotiques qui échouent sur le marché. Des deux côtés, il s’agit à la fois d’exporter des fonctions à faible valeur ajoutée, car déjà disponibles sur d’autres dispositifs portables comme les téléphones, et de proposer à l’utilisateur une nouvelle modalité d’interactions homme-machine (IHM) dévaluant la main au profit de la voix. Dès lors, comment expliquer le succès des unes et l’échec des autres ?La percée des enceintes connectées tient probablement à un fort effet de marque (Google, Amazon, Apple) et à une relative simplicité technique rendant leurs prix « abordables ». Mais à leur réussite commerciale s’ajoute une double réussite stratégique : l’accès aux nouveaux filons d’extraction de données que sont la vie de foyer et la voix en elle-même. C’est que notre voix, en quelque sorte, parle à notre insu : de la propension à payer le loyer en retard au risque de faire une crise cardiaque, en passant par notre santé mentale. Le marché de l’extraction de données vocales attire ainsi un nombre croissant d’entreprises…

Des effets à ne pas négliger

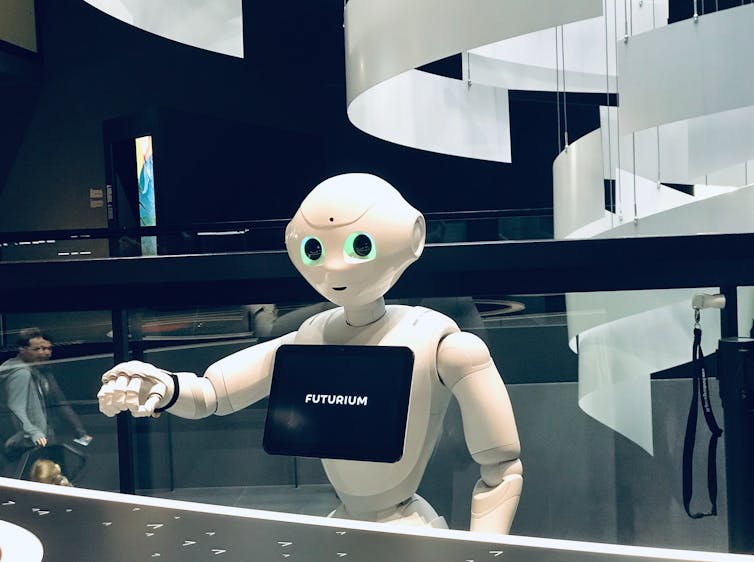

Le passage d’IHM manuelles à des IHM vocales est loin d’être insignifiant, car il marque l’émergence d’artefacts capables de convoquer le registre général de la sentience (capacité d’avoir des expériences vécues) comme le bébé phoque Paro ou le dinosaure Pleo, ou celui, plus anthropocentré, de la subjectivité, avec des robots comme Spoon, NAO ou encore Pepper.Les conséquences éthiques de ces phénomènes qu’on peut qualifier de psychotechniques ne sauraient être négligées. En effet, la capacité des robots sociaux à stimuler notre empathie et à générer des émotions est désormais bien connue. Mais alors que le pouvoir de persuasion des robots est un sujet d’étude émergent, que de nombreux acteurs du numérique usent (et abusent) de nos biais cognitifs pour maximiser le temps que nous consacrons à leurs services, il semble plus qu’opportun de questionner le positionnement à venir des sociobots sur le marché.

Quand l’expérience devient fonction

Aujourd’hui plus que jamais, l’UX design (ou user experience Design) met en tension le couple fonction/expérience. En pratique, la seconde n’existe pas que pour servir la première, comme le montre l’exemple des enceintes connectées. Leur fonction, on l’a vu, n’a que peu de valeur ajoutée. Leur intérêt semble plutôt procéder de l’expérience d’utilisation, à savoir de l’interaction verbale.Ce n’est donc pas tant ce qu’elles font, que la façon dont elles le font, qui est important. De là à dire que l’expérience d’utilisation devient la fonction de l’objet, il n’y a qu’un pas que certains robots sociaux franchissent. C’est le cas, par exemple, de Paro et de Lovot dont la fonction n’est pas de réaliser quoi que ce soit, mais de faire acte de présence, de divertir, de rassurer et/ou de générer des émotions positives comme de l’attachement. Leur fonction se déploie dans et par l’expérience, ce qui revient à dire qu’elle est l’expérience. La question est : à quels intérêts l’expérience générée est-elle soumise ?

Donner au numérique une ampleur suffisante

Ces dernières années, les technologies de captation de données ont grandement profité des investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Or, le capitalisme dataïste a tout intérêt à étendre son périmètre de captation à la moindre parcelle d’existence pour maximiser le nombre et la diversité des données récoltées. Les technologies du numérique ne se contentent donc pas de nous accompagner le long d’un continuum assurés par nos extensions techniques (portables, tablettes, objets connectés en tout genre), elles génèrent une part importante des expériences qui donnent corps à ce continuum.La stratégie dataterministe est donc double : numériser les expériences jusqu’ici non numériques, à l’instar de la course à pied, et créer de nouvelles expériences dont la source est le numérique lui-même, depuis les innombrables sites de e-commerce jusqu’aux jeux en ligne en passant par les réseaux sociaux. En clair, il s’agit de donner au numérique l’ampleur suffisante pour qu’il devienne un substrat, une matrice conditionnant un maximum d’expériences alimentant la datagenèse.

Une captation de l’intimité sans précédent

Les robots sociaux possèdent des atouts substantiels pour réaliser cette double stratégie, notamment celui de numériser et donc de « dataïser » notre vie sociale hors-ligne. Et l’on peut légitimement craindre que les sociobots suivent la voie tracée par les enceintes connectées : leur potentiel interactif et émotionnel fera d’eux d’excellents explorateurs de notre intimité et d’efficaces extracteurs de données.Nombre de capteurs peuvent être intégrés aux sociobots, transformant l’utilisateur en « fonds disponible », pour reprendre l’expression heideggérienne. De la reconnaissance faciale à l’analyse vocale ou thermique en passant par la détection d’émotions, ces technologies intégrables renferment un pouvoir de captation de l’intimité des utilisateurs sans précédent. L’humain devient peu à peu transparent et gouvernable.

Un projet éminemment dangereux

De fait, comme l’expliquent Antoinette Rouvroy et Thomas Bern dans un article de référence, les big data ont pour intérêt d’autoriser l’élaboration de « savoirs probabilistes statistiques à des fins d’anticipation des comportements individuels, qui sont rapportés à des profils définis sur la base de corrélations découvertes par datamining. » Partant de ce constat, les deux chercheurs forgent le concept de gouvernementalité algorithmique qu’ils définissent comme « un certain type de rationalité (a)normative ou (a)politique reposant sur la récolte, l’agrégation et l’analyse automatisée de données en quantité massive de manière à modéliser, anticiper et affecter par avance les comportements possibles. »Le projet économique d’une telle rationalité est simple : accroître le contrôle sur l’acte d’achat en s’adressant à la part préréflexive du psychisme. Notre « double statistique » est utilisé pour « susciter l’acte d’achat, sur le mode de la réponse-réflexe à un stimulus d’alerte court-circuitant dans la réflexivité individuelle la formation du désir singulier. » Autrement dit, il s’agit « de produire du passage à l’acte sans formation ni formulation de désirs ». En misant sur la contrôlabilité de nos « moi » préréflexifs, la prédation dataïste obstrue ce qu’on nomme en philosophie les processus de subjectivation, c’est-à-dire les processus conduisant à nous constituer comme sujets capables de réflexivité.

Vivre subjectivement relève du vivre ensemble en tant qu’un sujet est toujours multiple et qu’il procède d’une mosaïque d’éléments, d’influences, d’expériences très diverses. En d’autres termes, la politique commence avec la vie subjective. Supprimer la possibilité de délibération avec soi-même en s’adressant à la part pulsionnelle du moi, c’est s’attaquer au cœur même de la politique qui commence avec et en soi.

Comment accepter l’Autre ?

Dès lors, si le vivre ensemble du sujet est empêché, comment pourrait-on accepter le vivre ensemble intersubjectif ? Comment accepter l’autre sujet, l’autre tout court, si je ne vis pas d’abord ce processus d’acceptation, de conciliation, de délibération en moi ? En outre, obstruer la subjectivation, c’est créer une docilité confinant à une « nouvelle servitude volontaire ».Le projet dataterministe, en tant qu’il porte un projet social dépolitisant, est donc éminemment dangereux. Comme l’affirme Antoinette Rouvroy : « La gouvernementalité algorithmique est un système immunitaire développé par le capitalisme pour lutter contre tout ce qui pourrait le mettre en crise. Les êtres humains ne sont capables de se rebeller que s’ils deviennent des sujets à part entière. Or la technologie vient les saisir un niveau infrasubjectif, au stade pulsionnel, et leur donne ce qu’ils veulent tout de suite. »

Pour une éthique démocratique des techniques

Dans ce contexte, le problème fondamental ne concerne pas tant le respect de la vie privée que la défense et la promotion active d’une vie subjective individuelle et collective, soit, en bref, d’une vie politique. C’est donc le modèle dominant de l’économie numérique qui doit être révisé. La dépolitisation individuelle et collective dont la gouvernementalité algorithmique est porteuse doit être combattue par sa symétrique inverse, à savoir une re-politisation individuelle et collective.Ne nous y trompons pas : il s’agit d’un défi démocratique, et non technocratique. Alors que les démocraties représentatives affrontent des défis d’ampleur inédite tels que la crise écologique et la menace d’un populisme désinformateur que de nombreux grands noms du numérique encouragent ou, au mieux, favorisent par leur inaction, la revalorisation de la citoyenneté via de nouvelles formes d’engagement politique et d’action hors les urnes semble regagner du terrain. Cette « renaissance », en partie conduite par une jeunesse qui se sait plus que jamais en danger, témoigne bien d’un désir de politique.

Il y a là une formidable opportunité de revitalisation de la démocratie, par l’exercice démocratique lui-même. Alors que le dataïsme propose d’accentuer l’exsanguination politique au profit de la seule gestion économique, nous pouvons au contraire associer activement l’expertise à la citoyenneté et construire un avenir commun ! Comment ? En utilisant les outils rigoureux de la démocratie technique pour réguler l’économie des données dominante et déterminer quelles sont les causes et modes légitimes de récoltes.

Face à ce défi, la robotique sociale encore naissante devra choisir son camp : embrasser ce qui se fait déjà ou se développer selon un modèle alternatif où la notion de « robot compagnon » n’est pas l’hypocrite synonyme de « robot espion ». C’est dans cette ouverture à l’alternative que réside la véritable innovation.

Julien De Sanctis, Doctorant CIFRE en philosophie et éthique des techniques, Université de Technologie de Compiègne (UTC) Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.