Séisme en Turquie et en Syrie : comment les satellites peuvent aider les secours à réagir au plus vite

|

| Spot 7 |

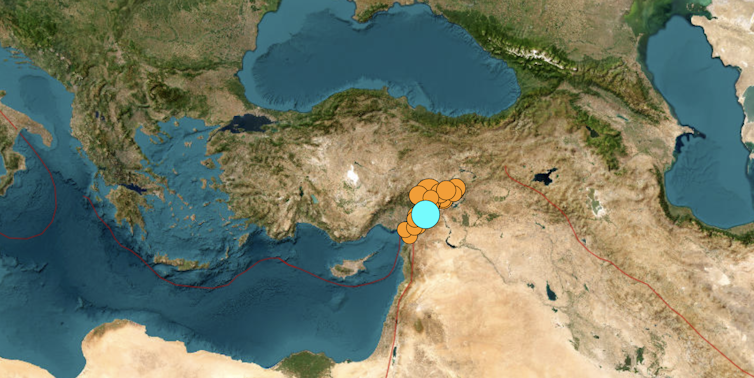

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Syrie et la Turquie lundi 6 février à 4h17 heure locale. C’est une catastrophe humaine majeure des deux côtés de la frontière. Les bilans s’alourdissent d’heure en heure, et une réplique de magnitude 7,5 a frappé à 13h24.

Depuis l’espace, on peut obtenir des informations cruciales pour guider les secours et l’aide humanitaire qui convoie eau et vivres, mais qui sont inaccessibles depuis le sol, en particulier en cas de catastrophes. Il s’agit de cartographier l’état des routes, des ponts, des bâtiments, et aussi – et c’est crucial ici – de repérer les populations qui tentent d’échapper aux effets de potentielles répliques en se regroupant dans des stades ou d’autres espaces ouverts.

Afin de tourner rapidement les yeux des satellites vers les régions concernées, l’autorité turque de gestion des catastrophes et urgences, l’AFAD, a demandé l’activation de la charte internationale « Espace et catastrophes majeures » à 7h04 heure locale. Ce sont les Nations unies qui l’ont fait pour la Syrie à travers Unitar, à 11h29 heure locale.

Dans la foulée, les satellites optiques et radar les plus appropriés de onze agences spatiales ont été programmés. Pour la France, il s’agit des satellites optiques Spot, Pléaides et Pléiades Neo (de moyenne, haute et très haute résolution), qui fourniront de premières images dès demain matin, lors de leur passage au-dessus de la zone, le temps de charger le plan de vol. Des satellites radar viendront compléter les informations des satellites optiques, car ils fonctionnent aussi la nuit et à travers les nuages, et peuvent imager les glissements de terrain et les changements d’altitude, même très faibles.

Chaque année, des millions de personnes partout dans le monde sont touchées par des catastrophes, qu’elles soient d’origine naturelle (cyclone, tornade, typhon, tremblement de terre, glissement de terrain, éruption volcanique, tsunami, inondation, feu de forêt, etc.) ou humaine (pollution par hydrocarbures, explosion industrielle). L’intensité et la fréquence de ces évènements s’intensifient malheureusement avec le changement climatique, créant chaque jour un peu plus de sinistrés ou d’habitats précaires.

Anatomie d’une catastrophe

Dans le cadre de la charte internationale « Espace et Catastrophes majeures », on définit une catastrophe comme un événement de grande ampleur, soudain, unique et incontrôlé, entraînant la perte de vies humaines ou des dommages aux biens et à l’environnement et nécessitant une action urgente d’acquisition et de fourniture de données.

Cette charte a été créée par le Centre National d’Études Spatiales et l’Agence spatiale européenne en 1999, rejoints rapidement par l’Agence spatiale canadienne. Aujourd’hui, 17 agences spatiales membres s’unissent pour offrir gratuitement des images satellites le plus rapidement possible sur la zone sinistrée. Depuis 2000, la charte a été activée 797 fois dans plus de 154 pays. Elle est depuis complétée par des initiatives similaires (Copernicus Emergency ou Sentinel Asia).

Près des trois-quarts des activations de la charte sont dues à des phénomènes hydrométéorologiques : tempêtes, ouragans et surtout inondations qui représentent à elles seules la moitié des activations. Dans ces situations de crise imprévues, quand les sols sont endommagés ou inondés et les routes impraticables, les moyens terrestres ne permettent pas toujours d’analyser l’étendue du désastre et d’organiser au mieux les secours et l’aide humanitaire. En capturant la situation vue de l’espace, avec des satellites très haute résolution, le spatial apporte rapidement des informations cruciales.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Dans certains cas, la charte ne peut pas être activée. Soit parce que l’objet est hors cadre de la charte (guerres et conflits armés), soit parce que l’imagerie spatiale n’est parfois pas d’un grand intérêt (canicules, épidémies), soit car les phénomènes ont une évolution lente (sècheresses) qui est incompatible avec la notion d’urgence au cœur de la mission de la charte.

Les données satellites en réponse aux crises dans le monde

Dès la survenue d’une catastrophe, les satellites sont programmés pour acquérir dans un délai très court des images au-dessus des zones impactées. Plus d’une soixantaine de satellites, optiques ou radars, sont mobilisables à toute heure.

Selon le type de catastrophes, on mobilisera différents satellites, en se basant sur des scénarii de crise préétablis – parmi eux : TerraSAR-X/Tandem-X, QuickBird-2, Radarsat, Landsat-7/8, SPOT, Pléiades, Sentinel-2 notamment.

Les images optiques sont semblables à des photos vues de l’espace, mais les images radar par exemple sont plus difficilement interprétables par les non-initiés. Ainsi, suite à la catastrophe, les informations satellites sont retravaillées pour les rendre intelligibles et y apporter de la valeur ajoutée. Elles sont par exemple transformées en cartes d’impacts ou de changements pour les secouristes, en cartes de vigilance inondations pour les populations, en cartographie des zones brûlées ou inondées avec estimation des dégâts pour les décideurs.

Le travail collaboratif entre les utilisateurs de terrain et les opérateurs satellitaires est primordial. Des progrès ont été faits grâce aux innovations des technologies d’observation de la Terre (notamment la performance des résolutions optiques – passant de 50 à 20 mètres puis à 30 centimètres actuellement) et des logiciels de traitement des données 3D, mais également grâce au développement d’outils numériques pouvant coupler données satellites et in situ. De plus, les besoins de terrain ont contribué à l’évolution des processus d’intervention de la charte en termes de délai de livraison et de qualité des produits délivrés.

La reconstruction après les catastrophes

La gestion de l’urgence est bien sûr primordiale mais il est important pour tous les pays affectés d’envisager une reconstruction et l’avenir. En effet, dans le « cycle du risque », après le sinistre et l’urgence humanitaire, le retour à la normale va ouvrir le temps de la reconstruction, de la résilience, de la prévention et de l’alerte. On ne peut prévoir les catastrophes mais on peut mieux s’y préparer, surtout dans les pays où le malheur est récurrent, avec par exemple la construction antisismique, le déplacement des zones d’habitation en lieu sûr, la sensibilisation aux gestes de survie, la création de lieux de rassemblements sécurisés, entre autres.

Plusieurs initiatives, appelées « Observatoires de la Reconstruction », ont été menées après des catastrophes d’envergure, par exemple à Haïti en 2021, ou suite à l’explosion de Beyrouth en 2019. Le but : planifier des acquisitions d’images satellites coordonnées pour permettre une évaluation détaillée et dynamique des dommages aux zones les plus touchées (bâti, routes, agriculture, forêts, etc.), suivre la planification des reconstructions, réduire les risques et enfin réaliser un suivi des changements à l’horizon de 3-4 ans.![]()

Emilie Bronner, Représentante CNES au Secrétariat Exécutif de la Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures, Centre national d’études spatiales (CNES)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.