Le 16 juin, s’élancera depuis le port spatial de l’Europe à Kourou, la dernière Ariane 5. Ce lanceur lourd, fleuron de l’industrie spatiale européenne, assure depuis 1997 l’accès de l’Europe à l’espace. Après ce cent dix-septième lancement, Ariane 5 tirera sa révérence. Elle sera bientôt remplacée par Ariane 6, plus puissante et plus polyvalente tout en étant moins coûteuse, avec un premier lancement prévu fin 2023.

Ariane 5, grâce à son énorme capacité et sa précision, a permis d’envoyer dans l’espace de nombreuses missions internationales, aussi bien dans le domaine des télécommunications que de l’observation et l’exploration de l’univers.

Voici notre « top 8 » des missions envoyées par Ariane 5.

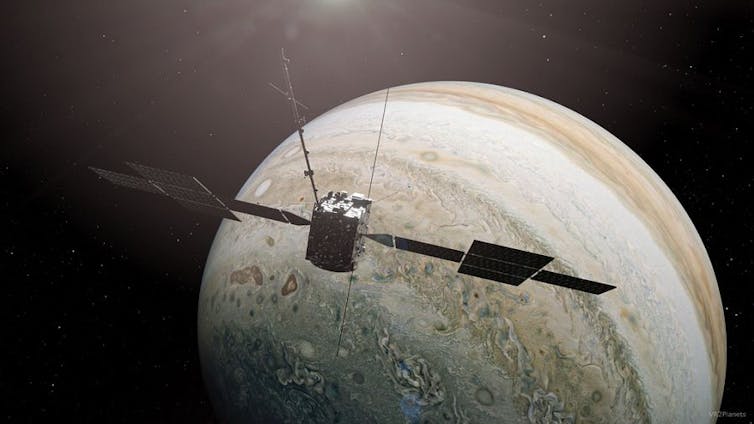

2023 : Juice, direction les lunes glacées de Jupiter

Le 14 avril 2023, s’élançait sur une Ariane 5 la mission européenne JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), qui doit rejoindre dans huit ans Jupiter et ses lunes glacées afin de les étudier et de répondre à de grandes questions : Quelles sont les conditions qui président à la formation des planètes et à l’émergence de la vie ? Comment est né le système solaire ?

Lorsque la sonde atteindra le système jovien, une phase d’exploration de 3 ans et demi commencera, au cours de laquelle JUICE portera une attention toute particulière à Ganymède, une lune de Jupiter suspectée d’abriter un océan liquide sous sa croûte de glace.

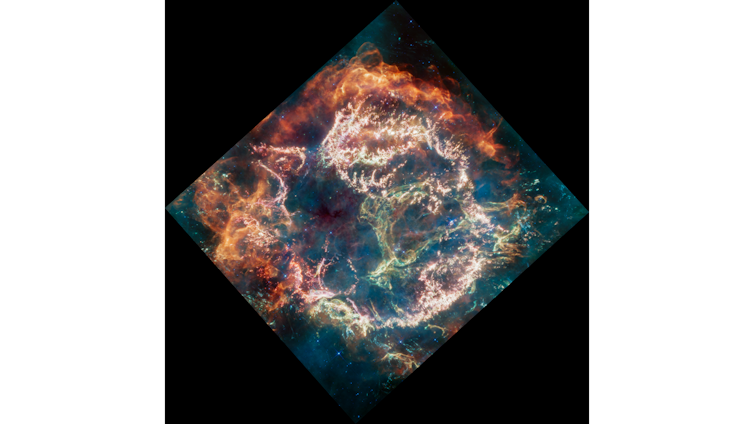

2021 : le télescope James-Webb, une révolution pour l’astronomie

Après plus de 20 ans de travail, la NASA et ses partenaires, ESA et CSA, ont suivi avec un immense soulagement le lancement par Ariane 5 du télescope spatial James Webb avec une précision parfaite, le 25 décembre 2021 – un beau cadeau de Noël pour la communauté scientifique internationale.

Souvent évoqué comme le successeur de l’iconique télescope spatial Hubble, le James-Webb lui est plutôt complémentaire. En observant dans l’infrarouge avec une excellente qualité d’image, il donne enfin aux scientifiques accès à l’univers très lointain, siège de la formation des premiers objets… Tout autant qu’aux objets plus proches et plus petits comme les nuages interstellaires, où se forment les étoiles mais qui sont opaques pour Hubble, les exoplanètes et même une vision inédite des objets de notre système solaire.

Avec à peine un an d’observation (la mission pourrait durer 20 ans), le James-Webb a déjà obtenu nombre de résultats spectaculaires : détection d’amas de galaxies dinosaures ou chimie à l’œuvre dans les atmosphères de plusieurs exoplanètes ainsi que dans le milieu interstellaire. Du bonheur pour les scientifiques mais aussi pour le grand public, qui a pu découvrir avec enthousiasme des clichés incroyables de notre univers.

La NASA réfléchit déjà au futur grand observatoire spatial qui sera bâti sur les épaules du Webb : le Habitable Worlds Observatory, ou observatoire des mondes habitables.

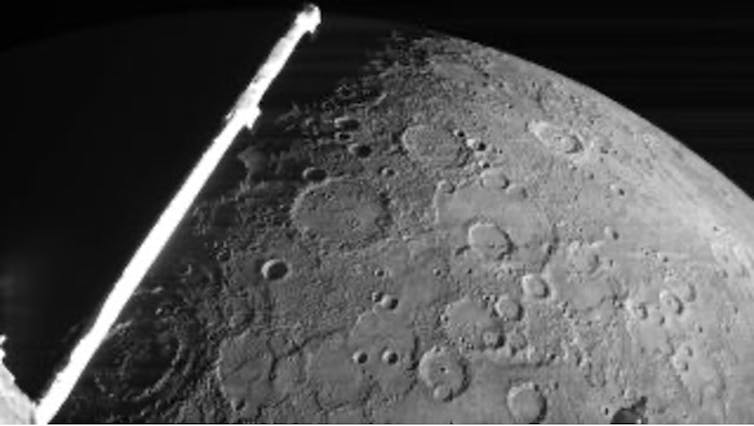

2018 : BepiColombo, un long voyage vers l’enfer

Le 19 octobre 2018, BepiColombo était projetée hors du champ de gravité terrestre par une fusée Ariane 5.

Elle entamait alors une croisière de 7 ans vers la planète Mercure, au cours de laquelle elle tournera 18 fois autour du soleil, en s’appuyant sur la force d’attraction de la Terre (une fois), de Vénus (deux fois), et de Mercure elle-même (6 fois). Ces survols lui ont déjà permis de capturer à la volée des images inédites.

Au bout du voyage, ce sont deux sondes, une européenne et une japonaise, qui seront insérées en orbite autour de Mercure le 20 décembre 2025. Elles étudieront conjointement son champ magnétique dont l’existence, sur une planète aussi petite, est une énigme. La composition de sa très fine atmosphère nous renseignera sur la formation du disque protosolaire : Mercure est-elle née au plus près de notre étoile par un processus d’accrétion ou plus loin, avant de migrer vers elle ? Les cratères des régions polaires seront scrutés avec grande attention : les plus profonds d’entre eux pourraient abriter de la glace d’eau apportée par des comètes. Il faudra pour résoudre ces mystères, grâce à quatre couches de couvertures isolantes multi-plis et à des radiateurs protégés par des persiennes vénitiennes, résister à des températures externes de 450 °C et aux radiations dégagées par le soleil tout proche.

2016 : Galileo, le GPS européen

Fournissant un service mondial de positionnement, Galileo est basé sur une constellation de 30 satellites en orbite à 23 222 km d’altitude. Il affiche une précision inférieure à un mètre à tout endroit de la planète. Ce programme permet à l’Europe d’être indépendante dans le domaine de la navigation par satellite (Global Navigation Satellite System), en parallèle du système américain GPS, du système russe GLONASS et du système chinois BEIDOU.

Grâce à trois lancements réalisés de 2016 à 2018, Ariane 5 a mis en orbite douze satellites Galileo, ce qui représente à ce jour la moitié des satellites opérationnels. L’autre moitié de la constellation a également été mise sur orbite par Arianespace depuis Kourou avec des fusées Soyouz avant 2016 et en 2020. Cette capacité accrue de mise en orbite d’Ariane 5 a permis le peuplement en vitesse accélérée de la constellation Galileo en vue de la fourniture de services opérationnels qui ont été initiés dès fin 2016.

La fusée Ariane a été adaptée pour lancer simultanément quatre satellites Galileo : la version « Ariane 5 Evolution Storage » permet le réallumage de l’étage supérieur et donc une injection des satellites très proche de l’orbite finale. Cette capacité était indispensable compte tenu de la quantité limitée d’ergols que ces satellites peuvent embarquer.

Il reste dix satellites de la première génération Galileo à placer en orbite – la future Ariane 6 doit y contribuer.

2009 : Herschel lève le rideau sur l’univers froid

C’est une mission capitale pour l’Europe qu’Ariane 5 réussit le 14 mai 2009 : le lancement de non pas un, mais deux télescopes de l’ESA télescopes Herschel et Planck, dédiés respectivement à l’étude de l’univers froid et du fond diffus cosmologique.

Équipé du plus grand miroir spatial monolithique à ce jour (diamètre de 3,5 mètres) et de capteurs ultra-refroidis, Herschel observe pendant trois ans les sources de rayonnement froid pour explorer par exemple les nuages de poussières interstellaires et leur dynamique, l’histoire de la formation d’étoiles dans les galaxies au cours des âges.

Le rayonnement observé par Herschel est inaccessible pour les télescopes au sol, et la mission, terminée en 2013, a donc apporté une moisson de résultats et d’images somptueuses : des nuages de l’eau apportée vingt-cinq ans plus tôt dans l’atmosphère de Jupiter par la collision de la comète Shoemaker-Levy 9, des pouponnières d’étoiles au sein de filaments de poussières et de gaz, berceaux de formation de planètes et de comètes autour d’autres étoiles, de l’omniprésence de l’eau dans l’univers.

Le succès d’Herschel est tel que la communauté scientifique internationale s’emploie désormais à lui trouver un successeur. La NASA, qui avait contribué à Herschel, devrait émettre en 2023 un appel à missions dédié.

2008-2015 : l’ATV, le livreur de l’espace

Pour ravitailler la Station Spatiale Internationale, l’ESA a conçu un vaisseau spatial dédié : le véhicule automatique de transfert européen, ou « ATV » pour Automated Transfer Vehicle. Il peut transporter jusqu’à huit tonnes de matériel (oxygène, carburant, eau potable, vivres, équipements scientifiques) et a effectué cinq vols entre 2008 et 2015.

2004-2014 : Rosetta, un plan sur la comète

Le 2 mars 2004, à bord d’une Ariane 5 dans sa version G+, la sonde européenne Rosetta quitte la Terre pour un voyage long de 10 ans, à destination de la comète Tchoury – de son vrai nom 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Pour ce voyage long de dix ans, avec plus de quatre tours autour du Soleil, Rosetta emporte deux tonnes de carburant, soit les deux tiers de sa masse totale.

En août 2014, Rosetta arrive enfin à proximité de Tchoury. Elle va l’étudier pendant deux ans et demi et larguer un petit atterrisseur, Philae, le 14 novembre 2014. Ces analyses ont révélé que la comète, loin d’être une « boule de neige sale » comme l’avait décrite Fred Whipple, est constituée à parts égales de glaces (principalement d’eau), de matière organique et de minéraux silicatés. Rosetta a analysé plus de soixante molécules, dont la glycine, un acide aminé.

De cette mission, on retiendra que l’eau de la Terre ne provient probablement pas des comètes, mais que les molécules carbonées, elles, auraient peut-être une origine cométaire.

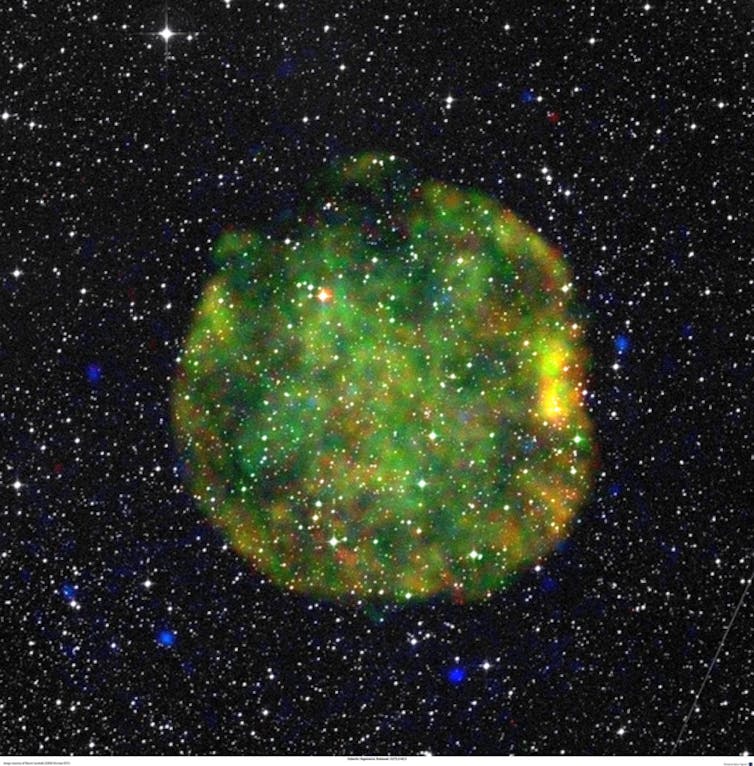

1999 : XMM-Newton ouvre une nouvelle fenêtre sur l’univers

Le 10 décembre 1999, lors de son premier vol commercial, Ariane 5 place sur une orbite haute elliptique un télescope révolutionnaire. Dimensionné pour remplir totalement la coiffe d’Ariane 5, il restera le plus grand télescope jamais lancé dans l’espace jusqu’en 2021, et n’a été détrôné que récemment, par le célèbre télescope spatial James-Webb.

XMM-Newton est dédié à l’observation du rayonnement X dans l’univers, en provenance de trous noirs en flagrant délit d’accrétion de matière, d’étoiles en fin de vie ou traversant des épisodes cataclysmiques, de gaz chauds baignant les amas de galaxies, d’étoiles à neutrons, jusqu’aux aurores boréales des planètes géantes de notre système solaire.

Doté de trois télescopes capables de focaliser et de mesurer les rayons X – un rayonnement ultra-énergétique particulièrement difficile à dévier et à stopper, XMM-Newton inonde la communauté scientifique d’images et de spectres de plusieurs centaines de milliers de sources cosmiques. La mission a longtemps été la plus productive des missions scientifiques de l’ESA, en termes de publications scientifiques – jusqu’à l’avènement de Gaia en 2018. Aujourd’hui, XMM-Newton fonctionne toujours parfaitement.![]()

Francis Rocard, Planétologue, Responsable des programmes d'exploration du Système solaire, Centre national d’études spatiales (CNES); Jean MARECHAL, Responsable de programme Navigation et localisation, Centre national d’études spatiales (CNES); Olivier Joie-La Marle, Responsable du programme sciences de l'univers, Centre national d’études spatiales (CNES) et Pierre Bousquet, Sous Directeur Adjoint des projets d'exploration et vols habités, Centre national d’études spatiales (CNES)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.