Toute comparaison a bien sûr ses limites, mais alors que des parallèles sont effectués de plus en plus souvent entre la politique conduite par l’administration Trump et certains aspects des régimes des années 1930 et 1940, il est intéressant de souligner ce que l’actuelle administration de Washington a en commun avec le régime de Vichy, spécialement dans son rapport aux sciences sociales et dans sa vision de la modernisation technologique.

Cent jours après le début du second mandat de Donald Trump, de nombreux historiens estiment, au vu du comportement de la nouvelle administration et de certains de ses membres les plus influents, que nous assistons à une forme de retour des années 1930. Fait notable, les éminents historiens américains Robert Paxton et Timothy Snyder identifient dans le trumpisme un nouveau fascisme, dont certaines caractéristiques peuvent être autant rapprochées des pratiques de Benito Mussolini et d’Adolf Hitler. Sur ce même site, Johann Chapoutot souligne quant à lui combien le nazisme reste une « référence indépassable » pour les extrêmes droites à travers le monde, au premier titre desquelles figure celle qui gouverne les États-Unis.

À la recherche d’exemples passés susceptibles d’éclairer la situation présente, un autre cas historique – peut-être moins immédiat et moins spectaculaire – est mobilisé de façon croissante par les commentateurs anglophones : celui de la France de Vichy.

Cette analogie nous invite à examiner sérieusement les similitudes idéologiques entre l’administration Trump et le régime dirigé par Philippe Pétain de juillet 1940 à août 1944. Et, de fait, les points de convergence semblent abonder : les deux régimes alimentent le rejet qu’éprouvent des pans entiers de la population vis-à-vis de la démocratie parlementaire et des institutions républicaines ; tous deux désignent volontiers des ennemis intérieurs, définis par des caractéristiques ethniques ou idéologiques, qui mettraient en péril l’ordre social ; et l’un comme l’autre procèdent au renversement d’alliances géostratégiques, les anciens ennemis devenant les nouveaux alliés (l’Allemagne d’Hitler pour Pétain, la Russie de Poutine pour Trump).

À ces éléments vient s’ajouter une double dynamique particulièrement frappante : d’une part, l’hostilité à l’égard du savoir scientifique, notamment des sciences humaines et sociales ; et d’autre part, la tentative d’une alliance idéologique paradoxale entre tradition et modernité.

S’il est certain que les comparaisons historiques ont leurs limites, elles peuvent aussi avoir l’avantage de nous ouvrir les yeux sur des phénomènes à l’œuvre en nous offrant certaines grilles d’analyse à même d’interroger la période contemporaine.

Haro sur les sciences sociales !

Dès son accession au pouvoir, le régime de Vichy prit pour cible certaines disciplines scientifiques. La sociologie, dont la France fut l’un des berceaux, subit les foudres réactionnaires de la nouvelle administration qui l’accusait d’avoir contribué à la décadence morale du pays, ayant ainsi précipité sa défaite face à l’Allemagne nazie.

Cette jeune discipline, intimement liée à l’essor de la IIIe République, laïque et démocratique, avait aux yeux du régime de Vichy participé de la dissolution des fondements naturels de la société, notamment de la famille et de la religion catholique. La sociologie durkheimienne fut par exemple explicitement attaquée par François Perroux, professeur d’économie et idéologue influent sous Vichy, qui lui reprochait de dangereusement relativiser l’ordre social. En lieu et place d’une analyse des déterminations sociales, Perroux défendait une vision essentialiste où corporations professionnelles, famille et nation étaient perçues comme des réalités immuables dictées par un ordre divin.

La défiance de Vichy envers les sciences humaines et sociales s’inscrivait dans un anti-intellectualisme plus large, visant également les mouvements antifascistes, féministes, socialistes et marxistes. C’est à ces mouvements que le régime de Vichy associait alors la discipline sociologique. La dissolution de la Ligue des droits de l’homme, la persécution d’intellectuels antifascistes et l’épuration des universités en furent les conséquences.

En plus d’une censure sévère s’appliquant aux idées de la sociologie durkheimienne, ses lieux d’enseignement furent supprimés (la chaire de Sociologie en Sorbonne et le Centre de documentation sociale disparaissent dès 1940) et ses grandes figures persécutées. Plus fondamentalement encore, c’est à un véritable travail de « rééducation de la sociologie », pour reprendre les mots de l’historienne Francine Muel-Dreyfus, que s’est attaché le régime de Vichy.

Le trumpisme renoue avec cette hostilité envers certaines disciplines scientifiques, en particulier envers les savoirs critiques. Il mène aujourd’hui une attaque féroce contre la communauté académique en édictant des listes de mots interdits et en effectuant des coupes budgétaires massives dans des pans entiers de la recherche américaine.

Les études sur le changement climatique et la santé publique, ainsi que les travaux traitant des questions de diversité, d’égalité et d’inclusion sont clairement en première ligne, entrant dans cette grande catégorie fourre-tout du « wokisme » vilipendée ad nauseam par l’administration Trump.

Cette guerre faite aux sciences sociales est depuis quelques semaines déguisée en procès en antisémitisme. Le cas de l’Université de Columbia, qui a cédé sous la pression du républicain et annoncé une série de mesures destinées à revoir « sa gestion des mouvements étudiants » en embauchant un nouveau service de sécurité interne, est des plus emblématiques.

Mais Columbia, que Trump menace maintenant d’une mise sous surveillance fédérale, n’est pas la seule université attaquée. L’administration a ainsi gelé les subventions et lancé des enquêtes pour « antisémitisme » au sein d’une cinquantaine d’autres établissements d’enseignement supérieur.

Un nouveau modernisme réactionnaire ?

Comme d’autres régimes autoritaires, Vichy ne célébrait pas seulement un passé idéalisé par la tradition (le « retour à la terre ») ; il ambitionnait aussi de réinventer la modernité, jouant sur une alliance paradoxale entre réaction et révolution.

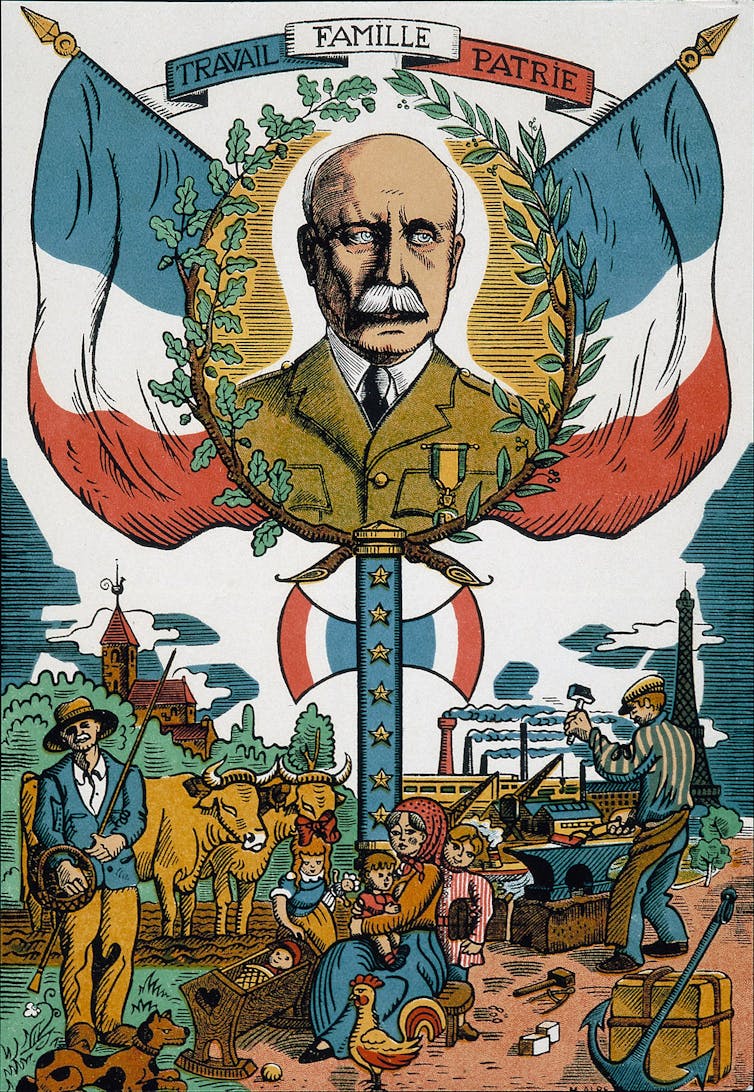

Son programme de « Révolution nationale » mêlait ainsi valeurs traditionalistes et ambitions modernisatrices, comme le met bien en scène cette affiche de propagande de 1942.

Le régime poursuivait un « modernisme réactionnaire » – terme par lequel l’historien américain Jeffrey Herf (1984) définit le nazisme, mais qui s’applique également à Vichy – qui ne cherchait pas seulement à détruire les savoirs existants, mais entendait restructurer les sciences autour d’une idéologie propre.

On en trouve un exemple paradigmatique avec le cas de la Fondation française pour l’étude des problèmes humains. Cet équivalent d’un CNRS pour le régime de Vichy – dirigé par le médecin eugéniste Alexis Carrel, appuyé par François Perroux, un temps secrétaire général – œuvrait à réorganiser les disciplines scientifiques (biologie, économie, psychologie et démographie) autour d’un projet eugéniste visant la régénération nationale. Il s’agissait à la fois de fortifier une population amollie par le libéralisme politique et de participer à la construction d’un système économique corporatiste en phase avec les inégalités « naturelles ».

Déjà en 1935 dans son best-seller l’Homme, cet inconnu, Alexis Carrel caressait le rêve de substituer à la démocratie un système fondé sur des qualités biologiques :

« Il faut que chacun occupe sa place naturelle. Les peuples modernes peuvent se sauver par le développement des forts. Non par la protection des faibles. »

Il est alors de la responsabilité des scientifiques du régime – au premier titre desquels les économistes, les statisticiens et les biologistes – de mettre en place ce système fidèle aux fondements de la société : le pouvoir des chefs et les hiérarchies clairement identifiées dans toutes les sphères de la vie sociale. En 1943, Perroux défendait l’idée qu’« avant d’être limité, le pouvoir doit être établi », fustigeant ainsi la « médiocrité » des « cœurs débiles » qui refusaient ces hiérarchies au nom de la lutte contre l’« oppression ».

Cette refondation de la science au nom d’un idéal réactionnaire trouve un écho troublant dans la figure d’Elon Musk. Sous couvert de champion du progrès technologique, Musk incarne surtout une vision autoritaire et intolérante, voire franchement eugéniste, où l’innovation est mise au service d’une concentration extrême du pouvoir économique et politique. Sur sa plateforme X, Musk a ainsi promu l’idée qu’une « République » fondée sur la liberté de pensée ne pourrait exister qu’à condition d’être dirigée par des « hommes de haut statut », les femmes et les « hommes à faible taux de testostérone » n’y ayant pas leur place.

Cette conception biologisante du pouvoir s’accompagne d’une rhétorique brutale qui voit Musk et Trump user régulièrement du terme « attardé » (retard) pour disqualifier leurs opposants.

De Vichy à Washington, l’objectif de remplacer une bureaucratie supposément indolente et boursouflée par une nouvelle élite dont l’expertise technique s’exercerait au-delà du politique a un goût de déjà-vu. En effet, après l’exemple du vieux maréchal Pétain qui avait placé à la tête de certains ministères de jeunes et brillants ingénieurs civils censés renforcer l’appareil d’État, il y a une forme d’ironie tragique à voir le septuagénaire magnat de l’immobilier Trump accorder une place éminente à Musk et à ses DOGE Kids, une fidèle équipe de très jeunes ingénieurs informatiques chargés officiellement de chasser le gaspillage dans les administrations et les agences fédérales – en réalité, de les affaiblir et de privatiser ce qui peut l’être.

Qu’il s’agisse de Vichy hier, du trumpisme ou du techno-autoritarisme aujourd’hui, les mouvements réactionnaires ne cherchent pas seulement à censurer ou à discréditer les savoirs scientifiques. Leur ambition dépasse la simple suppression puisqu’ils visent à imposer leur propre vision du monde en restructurant la science et l’innovation selon des cadres idéologiques propres, faisant peser une menace inédite sur les institutions et les pratiques démocratiques.

Clairement, l’administration Trump est dans sa phase destructive, mais le précédent Vichy nous invite à suivre avec une grande attention si et comment vont s’amorcer des réagencements dans les programmes de recherches états-uniens. L’appel à une renaissance de la nation autour de valeurs chrétiennes particulièrement rigoristes et dont Trump s’affirme le premier défenseur, dans le cadre d’une véritable « guerre sainte », laisse penser que nous nous dirigeons vers une mise au pas religieuse de la science américaine.

Attentisme, défaitisme ou sursaut ?

Face à cette incroyable percée autoritaire et aux pressions exercées sur les contre-pouvoirs, l’Amérique pourra-t-elle se contenter de faire le dos rond pour les quatre prochaines années (deux, si la majorité bascule lors des prochaines élections du Congrès) ? Certains, à l’image de John Ganz, voient dans ce moment Vichy de l’Amérique un test pour les différentes strates de la société civile, et avant tout pour le personnel politique lui-même, républicain comme démocrate.

Il est d’ailleurs significatif de voir que l’épithète « Vichy » affublé à la situation états-unienne est apparu avant même la première prise de fonctions de Trump. Dès juin 2016, l’historien et documentariste Ken Burns avait parlé de « Vichy Republicans » pour fustiger ceux qui avaient abandonné à Trump le Grand Old Party ; ceux qui, par opportunisme ou par résignation, avaient trahi l’intérêt supérieur de la nation, tout comme trahirent l’écrasante majorité de députés et des sénateurs français lorsqu’ils accordèrent les pleins pouvoirs constituants à Pétain, le 10 juillet 1940.

Il y eut, ne les oublions pas, les Vincent Auriol, les Léon Blum et les Paul Ramadier. Ils furent 80 (contre 569) à dire non à Pétain. Où sont, aujourd’hui, les figures démocrates qui résistent ouvertement à l’administration Trump ? Cette question travaille déjà l’opinion américaine, et c’est au tour du Parti démocrate et de ses représentants de se voir ramenés à la France des années noires : ces « Vichy Democrats » sont accusés d’abandonner trop vite la lutte face aux prises de décisions de la nouvelle administration Trump, offrant la vision lénifiante d’un parti d’opposition qui semble atone et aphone.

Pour autant, certains démocrates tentent de se faire entendre. Le 12 mars dernier, le représentant John Larson s’est vivement emporté contre ses collègues républicains qui étaient intervenus pour bloquer l’audition d’Elon Musk, dispensant ce dernier de devoir rendre des comptes devant la principale Commission fiscale du Congrès. À mesure que les élections de mi-mandat approchent, on peut s’attendre à ce que les prises de parole protestataires se multiplient.

En réalité, alors que le régime de Vichy n’avait suscité qu’une résistance tardive de la population et de ses élites, les États-Unis de Trump voient déjà se structurer d’importants mouvements de contestation. Les coupes budgétaires tous azimuts dans le financement de la recherche universitaire trouvent sur leur chemin des contre-pouvoirs, notamment à l’échelon des États fédéraux tels que la Californie et New York, qui saisissent la justice et assurent des financements d’urgence.

Le 7 mars 2025, de larges manifestations à l’appel du collectif Stand Up For Science ont eu lieu dans une trentaine de villes américaines, trouvant d’ailleurs un réel écho international (en France notamment). À l’inverse de Columbia, Harvard vient d’annoncer qu’elle n’entendait pas se plier aux injonctions de l’administration Trump, renonçant ainsi à quelque 2,2 milliards de dollars de financement.

Ce refus, le tout premier auquel l’administration Trump est confrontée, a provoqué l’ire du président qui engage désormais un véritable bras de fer pour faire plier Harvard. La résistance de la plus ancienne et la plus prestigieuse des universités américaines annonce-t-elle un réveil des institutions académiques dans leur ensemble ? Plus largement, l’opinion publique américaine se rangera-t-elle derrière ses scientifiques ? Se retournera-t-elle contre l’homme qu’elle vient tout juste d’installer une seconde fois à la Maison Blanche ? Les prochains mois diront si la mobilisation du monde académique préfigure un sursaut de l’opinion publique dans le même sens.![]()

Nicolas Brisset, Maître de conférences en sciences économiques (HDR), Université Côte d’Azur et Raphaël Fèvre, Maître de conférences en Sciences économiques, Université Côte d’Azur

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.