Depuis Alphaville (1965) jusqu’à Terminator (1984), le cinéma exorcise ses angoisses en prêtant aux cerveaux mécaniques un pouvoir froid et totalitaire. Mission Impossible : The Final Reckoning ravive aujourd’hui ce vieux mythe : une IA tentaculaire s’empare des réseaux militaires et menace l’ordre mondial. Retour sur soixante ans d’écrans hantés par la même question : que devient l’humain quand la machine pense à sa place ?

Le cinéma s’intéresse aux créatures artificielles depuis ses débuts, mais ce qui peut plus rigoureusement être qualifié d’intelligence artificielle (IA) est un thème qui date des années 1960. Alors que robots et androïdes sont facilement utilisés comme la métaphore du prolétariat ou d’individus déshumanisés et objectifiés, les IA désincarnées sont plutôt représentées comme des entités inhumaines et mortifères. On peut rattacher cette vision à l’avènement de l’ordinateur et à la manière dont le grand public l’a peu à peu appréhendé.

Ce dernier découvre progressivement les ordinateurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle des machines comme Colossus ou l’Electronic Numerical Integrator And Computer (Eniac) ont été conçues pour aider à décrypter les communications allemandes ou calculer des trajectoires de missiles balistiques. La recherche s’accélère après 1945 et, très vite, la presse présente les premiers ordinateurs comme des « cerveaux géants », ainsi que le veut le titre d’un des tout premiers livres qui leur est consacré en 1949. L’année suivante Time Magazine pose en couverture une question à la fois excitante et inquiétante : « L’homme peut-il construire un surhomme ? »

Trois thématiques émergent ainsi peu à peu autour de la figure de l’ordinateur et bientôt de l’IA : l’automatisation du monde du travail et le chômage en résultant ; la technocratie et l’avènement d’une société vouant un culte démesuré aux machines ; et l’automatisation des armements militaires.

Le chômage technologique à l’écran

L’ordinateur est donc étroitement associé aux facultés mentales, à une époque où le terme « computer » (« calculateur » en français) est encore utilisé pour désigner des êtres humains qui réalisent des opérations mathématiques. Le magazine étatsunien Collier’s Weekly pose brutalement la question de l’automatisation dès 1953 en ces termes : « Un cerveau mécanique va-t-il vous remplacer ? »

La peur du chômage technologique est déjà au centre de la comédie romantique Une femme de tête (Desk Set, 1957), dans lequel un ordinateur menace de supprimer tous les postes de secrétaires et de documentalistes d’une grande entreprise. Mais le film est sponsorisé par IBM, alors leader du marché, et cherche en réalité à convaincre qu’il n’y a au contraire rien à craindre : l’inventeur (Spencer Tracy) finit même par épouser une des documentalistes (Katharine Hepburn). Le générique du film invite déjà littéralement le public à se rapprocher de l’intimidante machine et à constater qu’elle n’a rien de nocif.

En 1964, la série télévisée la Quatrième Dimension met en scène à son tour un patron d’usine qui installe un ordinateur afin de rationaliser les opérations de son entreprise. La machine licencie bientôt tous les ouvriers, les secrétaires (plus besoin de s’encombrer de congés maternité, comme le souligne le dirigeant) – jusqu’au patron lui-même, remplacé dans une ultime ironie par un robot dans la dernière scène de l’épisode.

L’homme face à la pensée technocratique

L’avènement des superordinateurs dans les années 1960 permet à l’idée de l’intelligence artificielle – terme inventé en 1956 – de se populariser au cinéma. Parce qu’ils sont souvent utilisés pour développer les programmes d’IA, les superordinateurs sont étroitement associés au phénomène. L’idée fait presque instantanément son chemin à l’écran : si l’ordinateur est un cerveau géant et ultracompétent, alors peut-être un esprit surgira-t-il de ce cerveau ?

S’ensuit une certaine ambiguïté, qui perdure jusqu’à nos jours : dans le terme « intelligence », la culture populaire entend surtout conscience, ou « sentience », c’est-à-dire l’existence d’une subjectivité, de la capacité non seulement à raisonner mais aussi à ressentir. Un être à part entière – mais aussi, paradoxalement, un pur cerveau, c’est-à-dire un être froid, asservi au calcul logique et ultrarationnel, et qui est souvent utilisé pour caricaturer la pensée scientifique.

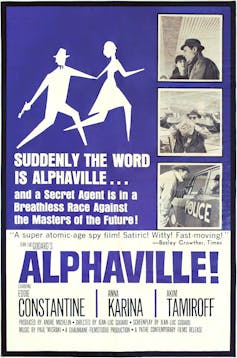

On doit la première manifestation majeure de cette idée à Jean-Luc Godard, qui dans Alphaville popularise, dès 1965, des idées (il s'inspire pour cela de la science-fiction littéraire) que l’on retrouvera très souvent dans les années à venir : une société dystopique dirigée par un supercalculateur conscient et doué de la parole, l’Alpha 60. L’IA a créé une société ultrarationnelle qui est la satire des technocraties, de la planification et de la standardisation du quotidien. C’est ce qu’explicite Godard lui-même dans la fausse interview de scientifiques et « simulateurs de pensée » parue dans le Nouvel Obs à l’occasion de la sortie du film. Pour le réalisateur, l’IA est avant tout le symbole d’une société qui abandonne sa liberté de penser à des machines et aux technocrates qui se cachent derrière.

Bientôt d’autres films et séries télévisées reprennent l’idée d’un héros individualiste et libre qui combat l’ordinateur ultrarationnel et parvient, comme chez Godard, à vaincre la machine en lui soumettant un dilemme ou une question insoluble qui provoque son autodestruction. Le capitaine Kirk fera – plusieurs fois – exactement la même chose dans plusieurs épisodes de Star Trek (1966-1969). Le héros de la série le Prisonnier (1967), captif d’une société qui nie l’individualité de tout un chacun, parvient de même à pousser l’IA à imploser en lui posant une simple question, insoluble pour elle : « Pourquoi? » Ce type de scène devient rapidement un cliché, au point qu’elle est parodiée, dès 1974, dans Dark Star, où le héros débat de phénoménologie et de Descartes avec… une bombe nucléaire sentiente.

L’apocalypse nucléaire

Enfin, une troisième thématique voit le jour en 1964 : celle d’un Armageddon atomique provoqué par un ordinateur ou une IA. Dans Point limite (Fail-Safe), de Sidney Lumet, l’automatisation des défenses nucléaires du pays par le biais d’un nouvel ordinateur est responsable d’une catastrophe nucléaire. L’idée fait référence à Sage (Semi-Automatic Ground Environment), un système informatique national utilisé pour la défense nucléaire des États-Unis dans le contexte de la guerre froide.

L’idée est reprise dès 1970 dans Colossus (dont le titre français, le Cerveau d’acier, montre que la même caractérisation des ordinateurs existe en France). Le film est tourné au printemps 1968, donc avant la sortie de 2001, l’odyssée de l’espace, de Kubrick, et imagine l’IA éponyme prendre le contrôle de l’arsenal nucléaire des États-Unis et de l’Union soviétique. L’idée sera reprise plusieurs fois par la suite, notamment dans les Terminator, dans lesquels l’IA militaire, Skynet, fait la même chose et provoque même l’apocalypse nucléaire.

Mission Impossible : The Final Reckoning suit les mêmes pas, rappelant même Point limite par plus d’un aspect. L’IA, dénommée ici « l’entité », utilise Internet pour prendre peu à peu le contrôle des arsenaux nucléaires du monde. Comme dans le film de 1964, un des personnages est le président des États-Unis (une présidente, ici), qui doit décider si elle doit lancer une attaque nucléaire préemptive voire, comme Henry Fonda autrefois, sacrifier une ville étatsunienne pour sauver le plus grand nombre. L’idée principale dans le film est, comme toujours, de contraster la froideur de la machine aux doutes, à l’éthique et à l’empathie des êtres humains (même celle des militaires, ce qui éloigne plutôt Mission impossible de ses prédécesseurs, plus critiques).

Enfin, classiquement, dans Mission impossible, l’IA est assimilée à une possible nouvelle divinité qui régnerait sur l’humanité et pourrait exercer son courroux si cette dernière lui désobéissait (on apprend même qu’une secte vient d’apparaître, vénérant l’entité). L’idée est, là aussi, présente sur les écrans dès les années 1960, appliquant à l’ordinateur et à l’IA une critique plus ancienne relative au culte des machines. Le mot ordinateur lui-même n’a-t-il pas été créé, dans les années 1960, en référence à l’ordre divin ?![]()

Mehdi Achouche, Maître de conférences en cinéma anglophone et études américaines, Université Sorbonne Paris Nord

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.